![]() 造兵廠時代の小山

造兵廠時代の小山

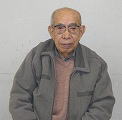

| 井上靖雄さんの紹介 今回は、米軍補給廠の前の時代、日本陸軍時代の造兵廠のことを知りたいと、すすきの町にお住まいの井上靖雄さんにお話をお聞きしました。井上さんは、大正14年の生まれで、昭和の始まりとともに年を重ねてこられました。太平洋戦争中、造兵廠に一時徴用され、そこから徴兵されました。戦後米軍補給廠にガードマンとして勤務された経験もお持ちです。その時代の小山について、井上さんの体験を通して興味深いお話を聞くことができました。 |

井上靖雄さん |

||

| 井上さんが徴兵される前後の話 |

|

|

井上さんは、津久井郡青野原西野々の出身で、尋常高等小学校を卒業した後、材木商に、番頭見習いで入りました。当時は、材木を切って道志川に流し、運んでいました。その材木は、横浜水道(青山交差点から山梨に入るT字路付近)で陸揚げされ、馬車に乗せ、各地域の製材社へ運ばれました。また、道志川の水は青山貯水池より横浜港に運ばれ船に積まれました。道志川の水は、赤道へ南下しても腐らないという良質な水と言われています。 井上さんは、14歳で津久井の八木製材に入りました。しかし、その後、18歳で戦争に徴用され、相模原の日本陸軍造兵廠第二製造所第二工場に入りました。通常の徴兵は、満20歳ですが、戦局が厳しい状況で、徴兵が満19歳に引き下げられました。そして、その後井上さんは、19才で徴兵されることになり、川崎東部62連隊に入隊しました。終戦までをこの部隊で過ごし、終戦後復員し、実家で3年程度農業を営むことになりました。 |

| 軍都建設 |

|

| 日本陸軍は、相模原を軍都にする計画でした。このことで、昭和12年頃、土地収用が行われました。当時の、現補給廠近辺は原山でした。そういう意味で安く買い上げ、開拓することができました。しかし、一方で日本陸軍造兵廠設立の反対運動もありました。 昭和12年から13年にかけて、国立第三病院(現小田急相模原)、陸軍士官学校(現座間)、通信学校(現相模大野、現相模女子大学)、陸軍工科学校(現大野北中学、現麻布大学)ができました。まさに軍都の建設です。戦争に負けなかったら、また違った相模原が出現していたと思われます。 国道16号線については、横浜から途中までを日本軍が作りました。直線になっているのは、「中津乙種少年航空隊が、通常赤トンボと呼ばれる飛行機を操縦訓練するためということを田中さんから聞いた」とおっしゃっていました(しかし、一度も飛行訓練は行われなかったです)。米軍が、戦中、相模原を爆撃しなかったのは、こういう事情(造兵廠関連施設がある事)を知っており、戦後の占領を予定してそこを活用するつもりであったからと思われます。(予定通り、米軍は16号を朝鮮戦争用に補給廠内の野積場まで伸ばしました。) 天皇陛下が、横浜線で町田(当時は、原町田)から座間の方まで行かれました。いわゆる行幸道路はこの時を記念するものです。町田駅には、天皇陛下専用の乗り降りする場所がありました。 |

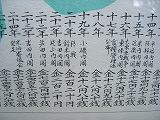

戦前戦後の米1俵の価格 |

| 日本陸軍造兵廠の様子 |

||

造兵廠内の神社  日本陸軍時代の造兵廠・補給廠 (参考:相模陸軍造兵廠技能者養成所記念誌) |

陸軍時代、相模原には「造兵廠」と「補給廠」、その他にも陸軍工科学校、通信学校、など多くの軍施設がありました。この日本陸軍造兵廠と補給廠の廠長は、原乙未生さん、森崎正治さんでした。 造兵廠では、戦車、砲弾などの兵器を作っていました。多くは、ボール盤や旋盤での作業が中心でした。作業員は、学徒動員された女学校生、地方から徴用された人々、軍人・軍属を含め1万3000人程度が働いていました。終戦間際には、風船爆弾を作っていたそうです。その時、風船爆弾を偏西風にのせて飛ばしましたが結局効果はありませんでした。戦車道路については、その当時の戦車のテストコースでした。そのため、戦車道路と呼ばれ、現在に至ります。 日本軍造兵廠は、現在の米軍補給廠よりも狭く、監視塔があり、現在もその名残としてポールがあります。当時は、銃を持った監視員が詰めていました。 日本軍補給廠は、現在の米軍住宅がある近くに立地しており、今度返還される部分を含みます。 現在の野積場には当時、農場がありました。この農場では、野菜をつくり、造兵廠で働く人達に供給していました。この頃、農家の肥料は、草や養豚、養鶏、養蚕で確保しました。しかし、当時の肥料は、人糞が主でしたので、近隣住民が補給廠から人糞の供給を受け、野菜と交換しました。 現在のすすきの町周辺には、陸軍幹部の山田さん、技術将校の深沢さん、医務将校の渡辺さん、女子艇身隊などが住んでいました。星ケ丘や矢部には、高等官が1戸建てに住んでいました。女子艇身隊は、新潟県新発田(しばた)から来ていました。その方々の女子寮は、225世帯ありました。女性は、旋盤作業などで、主に部品を作っていました。住んでいる長屋は1世帯6名収容でき、2軒長屋になっていました。そのどの家にも桜、松などが植えられていました。 軍関係の施設には、徴用された人がほとんどで、民間人は入れませんでした。 |

|

| 下の地図が昭和19年当時の日本陸軍造兵廠です 下図出典:「相模原陸軍造兵廠技能者養成所記念誌 世紀の空に燐然と」 (相模原陸軍造兵廠技能者養成所卒業生、平成16年5月15日) |

||

|

||

| 相模原米軍補給廠建設当時の様子 |

|

| 戦後、米軍が補給廠の改築・改造を始めた時は、トラックで1日300台分くらいのじゃりを運んでいました。現在の野積場は、戦中は農地だったため地盤がゆるく、それを固めるためにじゃりを相模川から運びました。この運搬中、埃が立つため、岩塩や廃油を撒いて、埃が立たないようにしていました。しかし、これらが雨で田んぼに流れてしまい苦情がありました。(ちなみに相模線は、大正6年じゃり運搬用として開通されました。横浜線は明治41年開通です。) 義合祥(ぎごうしょう)という建築会社(中国もしくは台湾の会社)が、米軍の工兵隊である43部隊の関連業務を行っていました。この部隊は、腕章が馬のマークで、旧陸軍造兵廠を米軍補給廠として使える様にするための仕事をしていました。昭和23年頃、井上さんは、この会社の事務職として勤務していました。 この頃、現在のゴルフ練習場近辺から、小山橋近くのバスを見ることができるほど、周りは、家もなく見晴らしが良かったとのことです。 一番の思い出 昭和18年(井上さん徴用時代)、津久井郡青野原から自転車で1時間くらいかけて陸軍造兵廠に通勤したことです。行きは下りでしたので、1時間くらいで着きましたが、帰りは上りなので、2時間くらいかかりました。津久井の荒川は、それはとてもすごい坂でした。冬は道路が凍ってしまい、通うことは困難なので下宿をしました。この通勤は1年間ですが思い出深いものです。 当時はガソリンが無い時代で、神奈中バスは木炭車でした。ちょっと坂になるとバスが登らないので、乗客全員でバスを押して坂を登っていました。 |

現在の米軍相模原補給廠の風景  現在の米軍相模原補給廠内の鳥居  当時の木炭バス |

| 豆知識−こぼれ話 |

||

江戸時代の米1俵の価格(元治元年を含む) |

豆知識ー物価の話 井上さんは昭和25年から27年の2年間、警察予備隊(現在の自衛隊)に勤務されていました。当時2年間で6万円の給料(退職金)を貰ったそうです。この頃のお米一俵の値段は1700円でした。 お米のこぼれ話 井上さんのお話しの中で、お米のこぼれ話がありましたので紹介します。 それは、「千両八壱拾13年」という言葉です。これは、元治元年(1864年)(げんじがんねん)には千円あれば13年間そのお金で暮らせると言う意味です。1年は、米一俵80銭で過せたことからと思われます。 |

|