A1 鉄道記念謝恩碑

小田急小田原線は昭和2年(1927)、江ノ島線は昭和4年(1929)開通だが現在でも分かるように町田駅から相模大野へ中間の青柳寺裏山地区から切り通しが続き山を崩して線路を引き大変な難工事であった。この工事の人集めから工事全般に取り組んで完成させたのが地元の高橋滝蔵氏であった。氏は鉄道会社の勤務をし、また町田町議会議員を2期務め、大正15年(1926)大臣表彰を受けている。この功績を称える碑である。

A2 谷戸山大道稲荷社(やとやまだいどういなりしゃ)

行幸道路を鹿島神社方面へ入り青柳寺の斜め反対側民家と民家の間を入った奥に小社・大道稲荷がある、建立時期についての棟札7枚があり、古くは安永3年(1775)、近年では昭和3年(1928)、昭和50年(1975)によると社殿の改修が関係者によって維持されていることが分かる、住民たちの願いは農業の豊穣と暮らしの安全を祈った。

A3 方運山 青柳寺(日蓮宗)

上鶴間本町3-7-14

1.寺の歴史と行事

青柳寺は行幸道路を相模大野へ向かって境川の境橋から約100メートルに鹿島神社と隣接している。

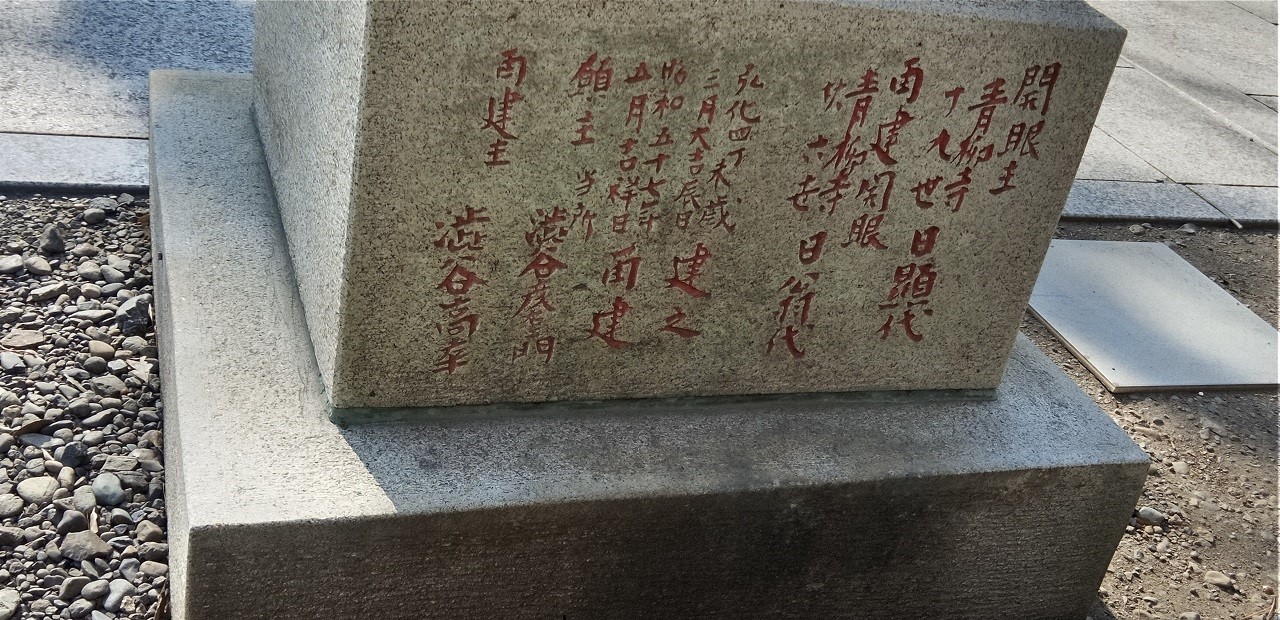

寺号は方運山・青柳寺で日蓮宗である。建立は今から約440年前の安土桃山時代、明智光秀「本能寺の変」の1年前・天正9年渋谷越後守義重が霊夢を見てこの地に寺を起こし、境内に大きな柳の木があったところから青柳寺と称したと言われている。

「開眼王 青柳寺 十九世日顕代」

「再建開眼 青柳寺 二六世日翁代」

寺年間行事は4月8日の釈迦誕生日の花まつり、8月5日施餓鬼法要、10月19日日蓮聖人供養のお会式、2月15日釈迦の入滅の日に行う涅槃会がある、また毎月お経を読む会も開かれている。

2.寺参詣と見学スポット

見学コースは石門、山門、鐘堂、庫裏、本堂へと続く

四季の景色

春・しだれ桜、新緑 夏・紅白さるすべり 秋・落葉樹

境内に残された各種記念碑俳句碑と谷口の教育者

俳句碑

本堂裏手にある俳句碑、第26世住職は 熱心な俳人であった、近隣の同好人が 多数集り句会が開かれたようである。

谷口の教育者小林良之助氏頌徳碑は行幸道路に面した上鶴間本町4丁目の自宅内にあるが彼も俳人として有力者であった。

山門を入り鐘堂裏に教育者篠原甲子郎碑はある。

幕末までの教育機関は塾が中心であったが明治維新後日本の学制は明治5年にはじめて実施され、明治9年谷口学校が開設、篠原甲子郎と小林良之助は教員であったので教え子たちからの頌徳碑である

小林氏の碑は谷口の自宅にある。

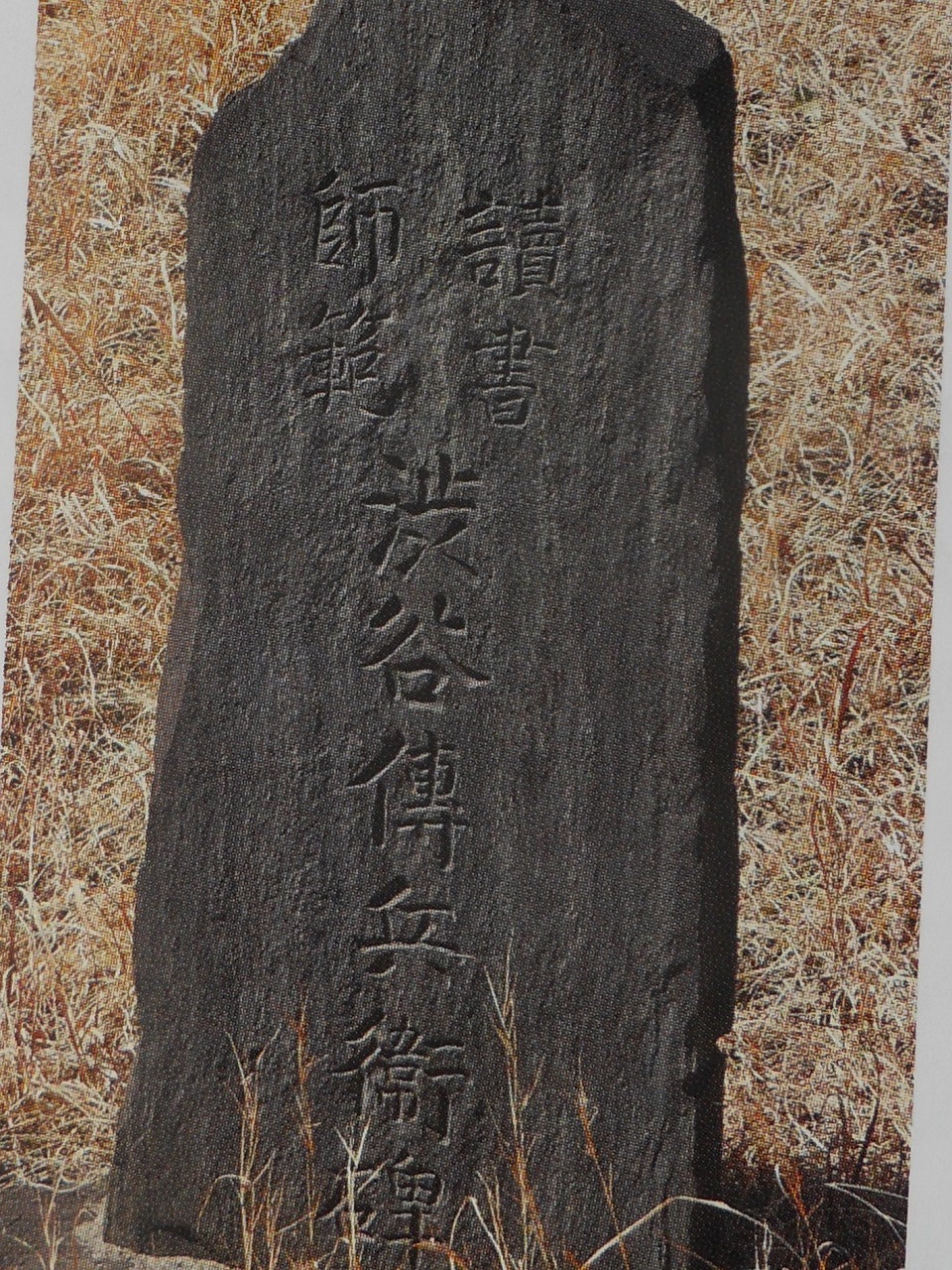

渋谷傳兵衛はてくてくマップBコースで尋ねた渋谷翁算子家の碑である渋谷広行算子学家の世話人の人で読書師範として塾を開いていた、碑は青柳寺本堂右奥にある

。

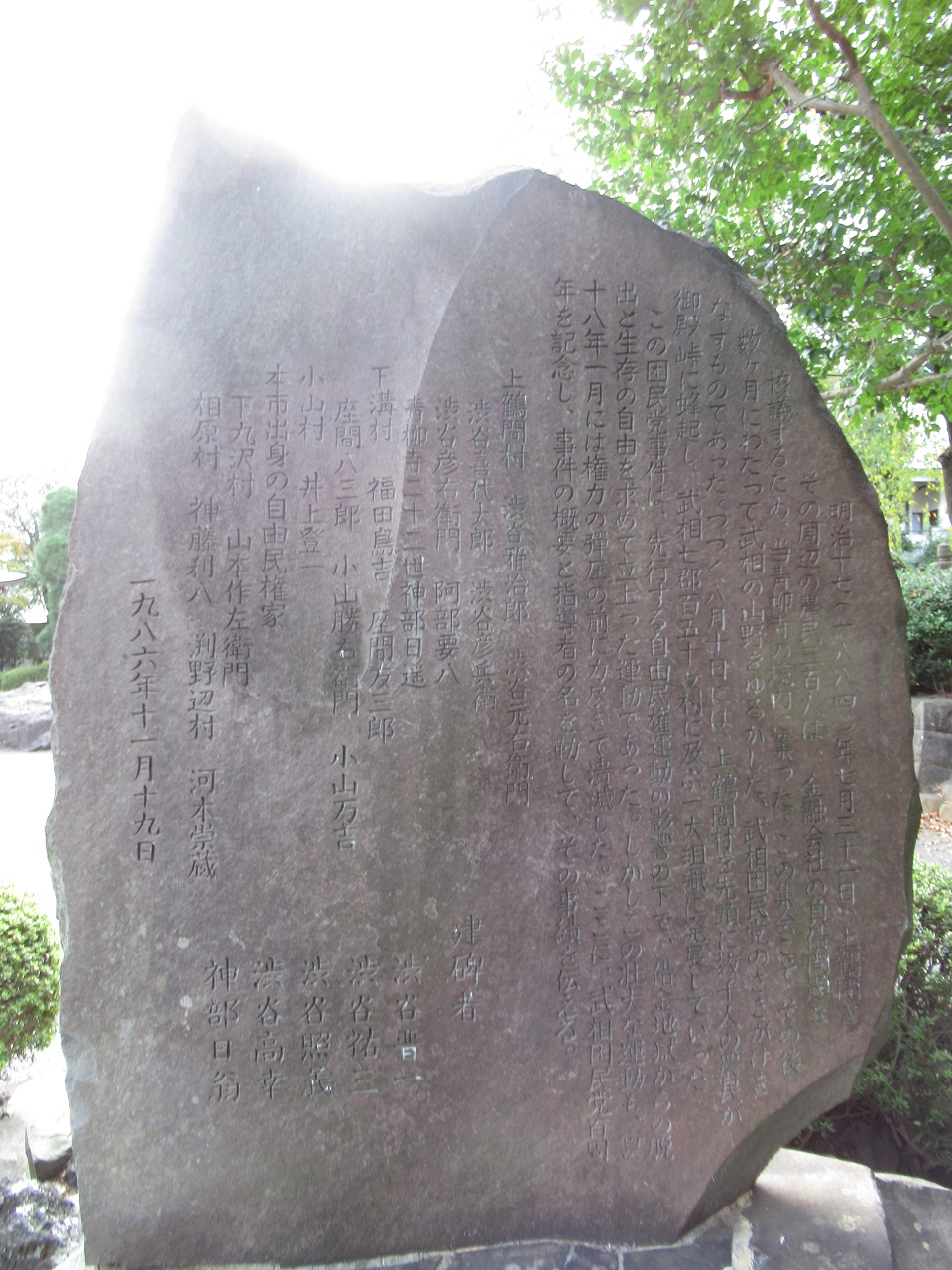

明治の初期、富国強兵、殖産興業を目指して新しい建国は進んだが歳出に追いつく歳入不足の増税など国税の厳しい取り立てによって苦しい生活を強いられた農民が団体を作って負債の減額や延期を願い交渉した団体交渉を起こした事件の記念碑。

輸入の急増、西南戦争などでインフレが起こり一層苦しめられた、同時に輸出主力の生糸の価格が下落も原因であった。

明治17年7月近隣の農民が鹿島神社に集まり集会を開いた、その後8月には大規模な集会も展開された、この時期自由民権運動と国会開設へと進んだ日本があった。このような出来事があった発祥地碑である。

A4 武相困民党の碑

「青龍寺」境内にある相武困民党の碑には下記の言葉が刻まれている。

明治17年(1884)7月31日、上鶴間とその周辺の農民300人は、金融会社の負債問題を協議するため、当青柳寺の境内に集まった。

この集会こそその後数か月にわたって武相の山野をゆるがした、武相困民党のさきがけをなすものであった。

つづく8月10日には、上鶴間村を先頭に数千人の農民が御殿峠に蜂起し、武相七郡百五十ヶ村に及ぶ一大組織に発展していった。

この困民党事件は、先行する自由民権運動の影響の下で、借金地獄からの脱出と生存の自由を求めて立ち上がった運動であった。

しかしこの壮大な運動も、翌18年(1885)1月には権力の弾圧の前に力尽きて潰滅した。 ここに相武困民党百周年を記念し、事件の概要と指導者の名を勒して、その事績を伝える。

上鶴間村

渋谷雅治郎 渋谷元右衛門 渋谷喜代太郎 渋谷彦兵衛 渋谷彦右衛門 阿部要八 青柳寺22世神部日遥

下溝村

福田島吉 座間友三郎 座間八三郎 小山勝右衛門 小山万吉

小山村

井上登一 本市出身の自由民権家

下九沢村

山本作左衛門

相原村

神藤利八

淵野辺村

河木崇蔵

建碑者

渋谷晋一 渋谷祐三 渋谷照義 渋谷高幸 神部日翁

1986年11月19日

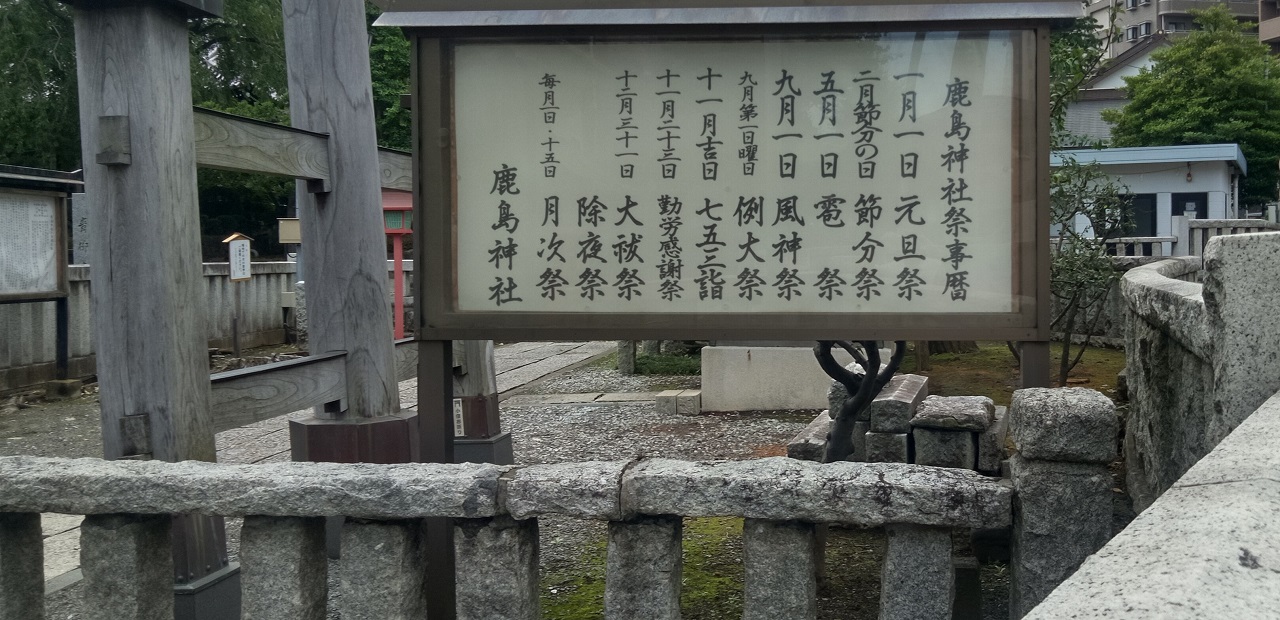

A5 鹿島神社

上鶴間本町3-7-11

祭神は武甕槌命(たけみかつちのみこと・軍と農業の神)創立年代は、はっきりしていない。

この辺りは石器や土器が出土する所である。始めはこの地域の住民が創建した氏神であったと思われる。建久年間(1190-1198)源頼朝が鶴間に浅間神社を創建したと伝えられる頃、村人が茨城県の鹿島神社から分霊したようである。

最も古い記録としては、慶安3年(1650)秣場(まぐさば)争いの和解の時の図の中に谷口村下森の地に「かしまみや」とあり、(現在の元鹿島大明神石宮の地)現在の鹿島神社はまだ無い。

昔から下森、森野、鵜野森とで3鹿島といわれているが、地理的に考えても元は1つであったものを、村が境川の洪水か行政的分村かによって分かれた時、3つに分けたものではないかと、この地域の歴史にくわしい渋谷高幸さんはおっしゃっている。元鹿島には正徳元年(1711)再建の棟札がある。「相模原市史」によると享和元年(1801)谷口村名主渋谷勘左衛門等3名により、青柳寺に対して浮浪者等が住むので「御境内天神山脇へ遷座申上度候・・・」との遷座願がだされている。

明治政府により神仏分離(排仏毀釈)が行われたが、この地域ではそれ程影響はなかったようで、鹿島神社では雹祭(5月1日)風神祭(9月1日)などの行事が青柳寺の歴代住職により行われている。

神主は座間の鈴鹿明神社の方が兼任されている。 文政2年(1819)中宮殿、大正九年宝蔵殿が新築されたが、大正12年(1923)関東大震災により社殿が大破、大正15年(1926)現社殿が完成した。

昭和8年以来、「村社鹿島神社」と称するようになった。

平成元年2月1日 上鶴間公民館報第11号より

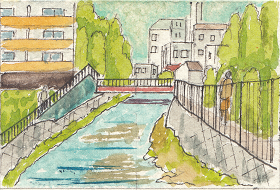

A6 境川

境川はその名のとおり現在東京都と神奈川県の境界となっている。 この川は城山町の城山湖の北側付近から流れ出し、相模原市と町田市との境界を流れ、藤沢市で柏尾川と合流し片瀬川となり江の島で相模湾に流れ込む。

総流長69㌔㍍、そのうち本市を流れるのは約19㌔㍍、館区内は3㌔㍍である。

館報一号で紹介した中村遺跡(注1)は約1万年以上も前の先土器時代のものであるが、井戸も水道もないその頃の人々にとってこの境川の水は毎日の生活に欠かせないものであり、川でとれる魚は貴重な食物であったと想像される。

この川は古くは「高座川(たかくらがわ)」「田倉川(たくらがわ)」と呼ばれていた。これは平安時代頃、現在の海老名市あたりを中心として存在した「高座郡(たかくらぐん)」に由来するものと思われる。文禄3年(1594)検地(田畑の面積や境界などを測量すること)が行われ、この時この川を相模、武蔵の国の境界としたため、それ以後境川と呼ばれるようになった。

しかしそれ以前は川は境界ではなく、むしろ村の中心だったようである。

現在でも川をはさんで相原、小山、矢部、鶴間など同じ名称がならんでいることがそれを物語っている。最近では整備が進んでいるが、昔はくねくねと流路が蛇行し、大雨のたびに災害を招きそのため「あばれ川」の異名があった。

平成2年10月1日 上鶴間公民館報第21号より

境川には多くの橋がかけられているが、館区内には上流から下森橋、谷口橋、鹿島橋、千寿橋、境橋、上鶴間橋、鶴金橋と七つの橋がある。このうち昔からある鶴金橋と上鶴間橋を紹介する。

この2つの橋はいつ頃かけられたのかは分らないが、それまでの木の橋がコンクリートになったのは昭和6年(1931)である。

鶴金橋は昔から大橋と呼ばれてきた。昔は今の場所より20~30㍍上流にかかっていた。毎年9月末の町田の天神様のお祭りが楽しみであったが、ちょうどその頃は台風のシーズンで川が氾濫しこの周りは湖のようになり、水の中を歩いて行ったものだった。と、古木三雄さんは話してくださった。

上鶴間の鶴と町田市金森の金をとって鶴金橋と命名されたようである。

上鶴間橋は昔、一本橋(現在も「中和田の一本橋」)と呼ばれていた。その名のとおり2本の丸太をしばって1本にした一本橋であった。この近くの商店街は今でも、一本橋商店街といわれている。大雨が降ると毎年丸太の橋は浮いて流されたという。

また、夜は暗くて危ないので昼間だけしか渡らなかったようである。

市川敏雄さんのお話では明治から大正時代町田の三塚辺りに毎月2の日に古着の市がたち、この辺りの人々はこの1本橋を渡りその市に出かけて行ったという。

昭和45年(1970)頃まで境川は毎年のように氾濫し桑畑や田畑に被害があった。その後川が真っ直ぐに流れるように改修され洪水もなくなった。

昭和50年(1975)頃コンクリートの護岸工事が始まり、川に入れなくなってしまったが、昔は境川にもコイ、フナ、ウナギやドジョウなどもいて、魚をとるのが楽しみだったと古木さんはなつかしそうに話してくださった。

平成2年12月1日 上鶴間公民館報第22号より

現在、境川の町田より少し上流の辺りは区画整理の工事中である。 その鵜野森と谷口との境に昭和40年(1965)頃まで谷口堰という堰があった。

堰は川から田んぼに水を引くため水流をせきとめるために作られたしきりのことである。この堰がいつ頃からあったかは不明であるが相模原市史によれば、天保14年(1843)の記録に「谷口堰場は古来より谷口村にて普請致し来り申上候」とあり、慶安3年(1650)の絵図にも用水路らしいものが記入されている。

昭和40年代まで谷口地区に14町歩、中和田地区には11町歩の田んぼがあった。 今町田ハイツや谷口小学校がある辺り一帯は田んぼだったのである。

昔から堰の移り変わりを見てこられた石井孝雄さん、草薙昇さんのお話では、この堰は昔は毎年5月頃、空き俵に土をつめたものを川幅一杯に5~6個ずつ4列位並べ、4~5段積み上げその土のうを木のくいでとめて作られた。

そして堰を作ったり直したりする時の材料のために近くに堰山という共有地があり水利組合が管理していた。堰からは上げ堀と呼ばれる水路により当時百軒余りあった農家の田んぼに流された。

この上げ堀を小川(こがわ)と呼び境川は大川(おおかわ)と呼ばれていた。

昭和2年(1927)からは溝をつけたコンクリートの柱を川に5本建て、その柱に必要なとき、板を上からはめ込み水をせき止めるようになった。

その後昭和26年(1951)水量によって開閉する自動堰が作られ便利になったが、上流の水質の汚れなどもあり余り長くは使われなかった。

昭和34年相模川からの畑地かんがいの設備もでき、境川の改修工事や田んぼの埋め立て工事と共に300年以上も使われた谷口堰は姿を消したのである。

平成3年2月1日 上鶴間公民館報第23号より

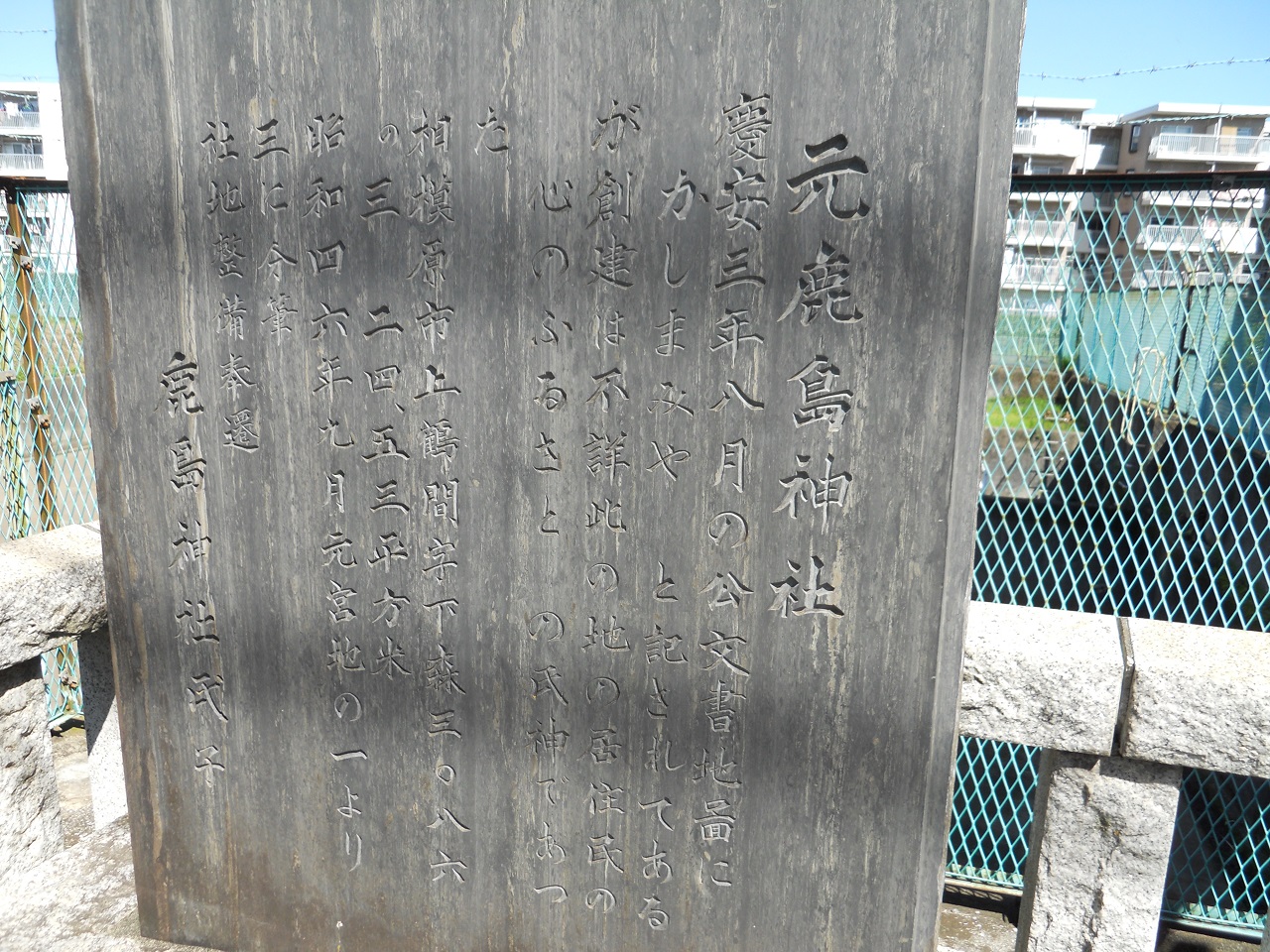

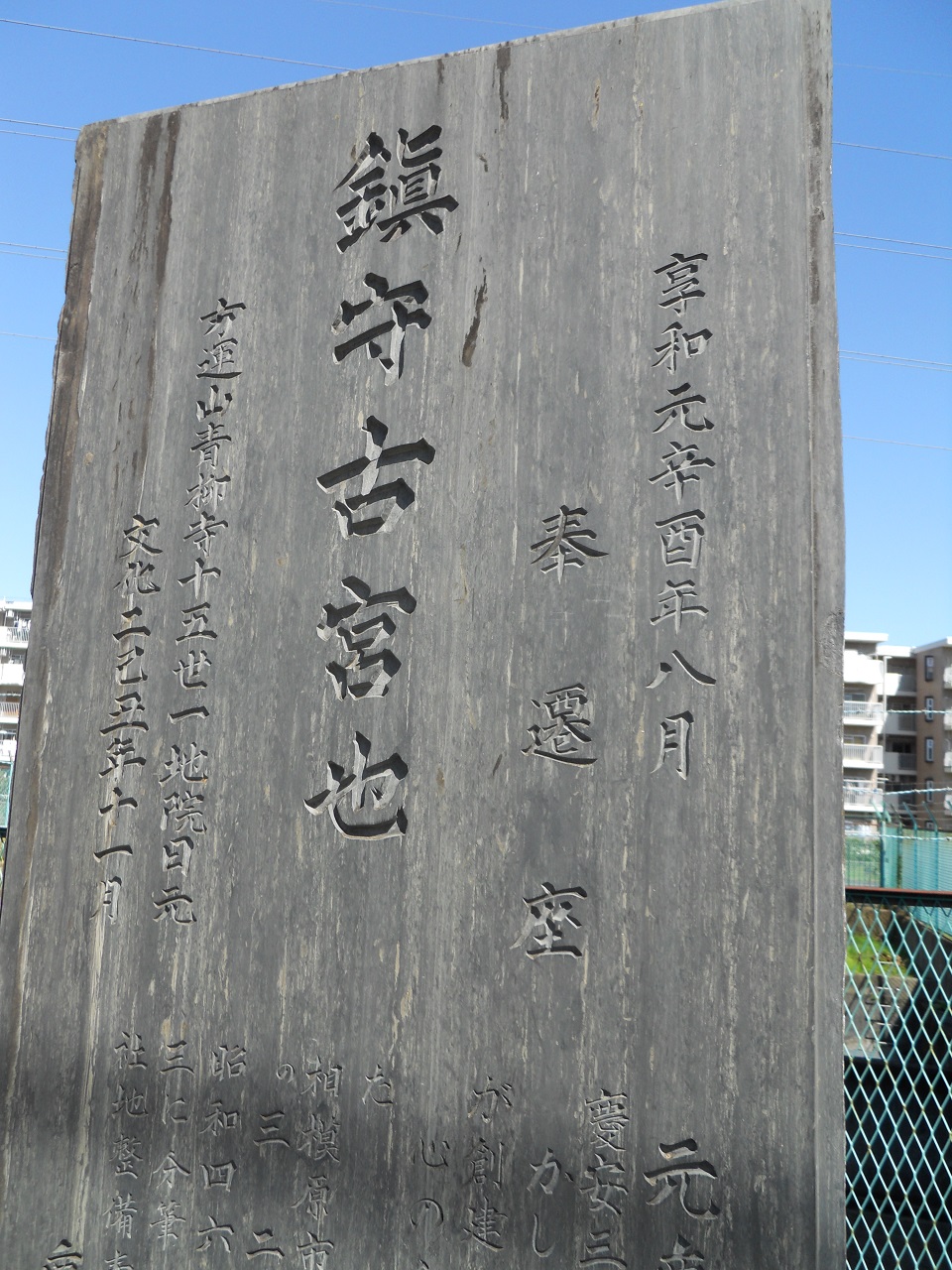

A7 元鹿島

現在の鹿島神社の歴史では慶安3年(1650)、地域の争いが起こり和解時の図の中に谷口村下村の地に「かしまみや」とあり現在の鹿島神社はないが、昔から下森、森野、鵜野森とで3鹿島といわれており地理的に見ても元は一つであったものを村が境川の洪水か行政的分村によって分かれた時に3つに分けたのではないかと推測される。右下写真は平成5年(1993)建立された新元鹿島である。

A8 谷口堰山記念碑

田んぼの安定した水資源を求め、古くから境川に堰を作り鵜野森、谷口、中和田へ水を引いていた。境川幸延寺橋下に谷口堰が設けられ、延宝3年(1675)の絵図に耕地8町5反が残されている。堰を維持するための木材は近く入会林野を所有し堰山と呼んでいた。現在水路はコンクリートで覆われ、鹿島神社脇やスーパー三和の脇を通り中和田方面までの姿を見ることができる。昭和34年(1959)以降、境川改修工事や下森鹿島区画整理事業により300年以上使用された谷口堰は姿を消した。谷口堰解消により堰山の地権者732名の登記がわかったが、連絡先不明などで調査と同意が難航し、堰山処理委員会と税理士の努力で10年の歳月がかかった。その記念碑として平成6年(1994)に建設された。

A9 山王神社

上鶴間本町1-2

国道16号線とおおむね平行している谷口中学校前の道路(旧道藤沢までの八王子街道の一部)の鵜野森境にある山王神社の社殿の中に館区内で最も古い石塔である「山王さま」がある。

この石塔が建てられた今から320年位前、将軍徳川家綱の時代、この辺りはどんな風景でどんな暮らしだったのだろうか。

そのころ作られた絵図面によると、現在山野通りと呼ばれているこの辺りの沿道は開墾され畑になっている。

当時この周辺は家が集まっていたからか新開といわないで新宿と呼ばれていた。

そのころの記録によると座間村との間に起った秣場(馬牛の飼料の草をとる所)争いが慶安3年(1650)おさまり、それから25年経って開墾も進んだ延宝3年(1675)にこの石塔は建てられた。(高さ97㌢、幅40㌢、笠付)

正面中央に「南無妙法連華経」

右に「延宝三乙卯歳12月7日」

左に「●供養山王権現」

右横側に「相州高座郡谷口村」

左横側に「施主●●中間諸旦●●」

と刻まれている。その三方の下部に見ざる、いわざる、聞かざるの三猿が浮ぼりになっているのは山王の神使が猿だからだろう。

山王信仰は天台宗総本山比叡山延暦寺の惣森神である山王権現に対する信仰で、山王は山の守り神、地主神としてまつられている。

山王さまの講中の渋谷高幸さん、渋谷宣清さんのお話では、今は木造のお社ですが昭和10年代には茅葺で、年に一度のお祭りの日には芝居小屋が立つこともあってにぎわい、また子どもたちは毎朝ここへ集まってから大沼にある大野小学校まで通っていたそうだ。

現在も毎年10月20日には講中の約40名の方々が集まり祭りが行われている。

昭和63年6月1日 上鶴間公民館報第7号より