- B1 蚕守稲荷神社

- B2 渋谷翁算子冢の碑

- B3 庚申塔

- B4 題目塔

- B5 八王子道

- B6 力石・道標・道祖神

- B7 双体道祖神

- B8 中村遺跡

- B9 茨山稲荷神社

- B10 子育て地蔵

- B11 馬頭観音

- B12 地神塔

- B13 金山神社

B1 蚕守稲荷神社 (かいこもりいなりじんじゃ)

相模大野2丁目

建立は青柳寺の古文書(1774年江戸時代安永3年)に山野中鎮守として蚕稲稲荷の記録があることからそれ以前に祀られたと思われる、社殿は1854年・江戸・嘉永7年落成しその年京都の伏見稲荷から「正一位蚕守稲荷大明神」を授与された。

絹は長く日本人にお蚕(おかいこ)(養蚕)として親しまれてきた、幕末から昭和初期まで輸出港の横浜と八王子を結ぶ「絹の道」のなごりが旧道(谷口中学前)や小田急線町田駅前に記念碑として残っている。

現在でも上鶴間本町4丁目の畑に桑の木を見ることが出来る。

養蚕は蚕種から蚕の育成、糸にする製糸に加えて桑の育成など各段階で売り買いがあり価格の上下もある、生産には困難があり、貴重品、ぜいたく品で利益もリスクも大きい商売で農家にとっては数少ない現金収入であった。

八王子が桑都といわれて近隣の生糸が集積された、大野村の農家は育成した、蚕または生糸を町田または上溝の市で売却したようである。相原や鑓水の商人が買い取りに来村したようでもある。

B2 渋谷翁算子冢の碑(しぶやおうさんしちょうのひ)

上鶴間本町1-31

江戸時代末期から明治のはじめにかけて和算術で名を上げた渋谷廣行翁の頌徳碑である。 廣行翁は甲斐の国の陰陽和算の池田永祐の弟子入りした。

そして、天元術という算木を用いた高等和算を究めたため、翁に教えを請う人達は後を絶たなかった。

その教え子たちが先生のご恩に報いるため普段使われていた算木を形見として頂き、それを埋めその上に石碑を建て一同の気持ちを表したものである。

台座には80人の名前が刻まれており、これを見ても翁の薫陶(くんとう)を受けたものが近郊にいかに多かったかが判る。

出典 街かどの歴史を学ぼう 中和田 谷口の文化財探訪 。

B3 庚申塔(こうしんとう)

上鶴間本町1-38

「庚申塔(こうしん)」は中国の道教に由来する庚申信仰で、我が国では平安時代の初めから貴族の間で守庚申が流行となり、庚申の日には夜を徹して碁やすごろく、詩歌や舞楽などをして遊んでいた。

庚申縁起によれば、60日ごとにまわってくる庚申の夜、人の体内にいる「三し」という虫が天に昇って人の罪過を天帝に告げるため生命を縮めると言われていた。

出典 街かどの歴史を学ぼう 中和田 谷口の文化財探訪

B4 題目塔

上鶴間本町1-38

行幸道路(県道町田厚木線)を町田へ向かって国道16号線をくぐってから最初の交差点の右前方の角に人や車の往来を見守るかのように、庚申塔と並んで立っている石塔が武相講の題目塔である。(高さ130㌢、幅45㌢)

題目とは日蓮宗の「南無妙法蓮華経」の7文字のことで、それが正面に刻まれている。

その右下の方には「贈紫長興長栄」、左下に「両山43世」という文字があり、これは長興山(鎌倉の妙本寺)と長栄山(池上本門寺)両山の法主を兼ねていた43代目の法主から贈られたという意味である。

この石塔は文化9年(1812)9ヶ村(谷口、大沼、鵜野森、原町田、大谷、本町田、山崎、図師)の世話人9人と有志約30名によって建立され、方運山(青柳寺のこと)十五世日元上人によって開眼供養されたということである。

武相講というのは約300年前から続いている武州(武蔵)相州(相模)の日蓮宗の信仰集団で、明治維新後現在まで、お召服講として毎年春と秋に池上本門寺の日蓮上人のお召服を奉納している。

4月28日に行われる「夏お召服」は武州の担当で麻の布地で作られ、「冬お召服」は相州9ヶ村の講員(約400名)によって10月1日白羽二重で仕立てられ、12日に奉納される。

この記事の取材に応じて下さった講元と呼ばれる責任者の渋谷重一さんは最後に「昔は長持ちの中にお召服を入れ、多摩川を下って水路で池上本門寺へ運んだこともあったようです」と話して下さった。

題目塔は館区には1つしかなく、その昔片瀬の竜口寺へ参詣する時はこの塔の所へ集合してから出発したと伝えられている。

昭和63年4月1日 上鶴間公民館報第6号より

B5 八王子道

地域の人達が「旧道」と呼んでいる道がある。 谷口中学校の前を通っている道で、国道16号に沿うように北は八王子まで、南は藤沢の方へ通じている。この道が八王子道である。

八王子は甲州街道の宿場として古くから栄えた街だった。その後絹織物の生産地として商業の中心となり、「桑の都」といわれたほどで、八王子と横浜を結ぶ道は、「絹の道」と称された。

館区内に蚕守稲荷神社があることからも分るように、この辺りも桑畑がいたるところにあり、養蚕が盛んでまゆや生糸を八王子に運んでいた。その為に人々が利用した道を「八王子道」と呼んでいた。

八王子道は同じ道筋でもその地区で呼び名が変わり、「久保沢道」とか、「神奈川道」「滝山道」などの名称があった。

この近くでは行幸道路から鵜野森までの部分の旧道が今でも「山野通り」という名で地域の人達に親しまれている。この山野通り沿いに住み、長年地域の歴史を研究してこられた渋谷高幸さんによると、この旧道は16号線ができるまでの幹線道路で古くは戦国時代、八王子の滝山と大船近くの玉縄とに北条氏の城があり、その二つの城を結ぶ道として小田原の北条氏が大事にした道であったと推測されるというのである。

今から400年以上も昔、旧道を武士が通ったのであろうか。1700年頃のものと推定される谷口地区の絵図があるが、それをみると旧道に沿って並木が植えられている。家もあるがほんの数軒で、地域全体が畑と田である。

この旧道沿いに道祖神や石仏が多いことからも、この道が古くから住民にとって大事な生活道路だったことがうかがわれる。

平成3年8月1日 上鶴間公民館報第26号より

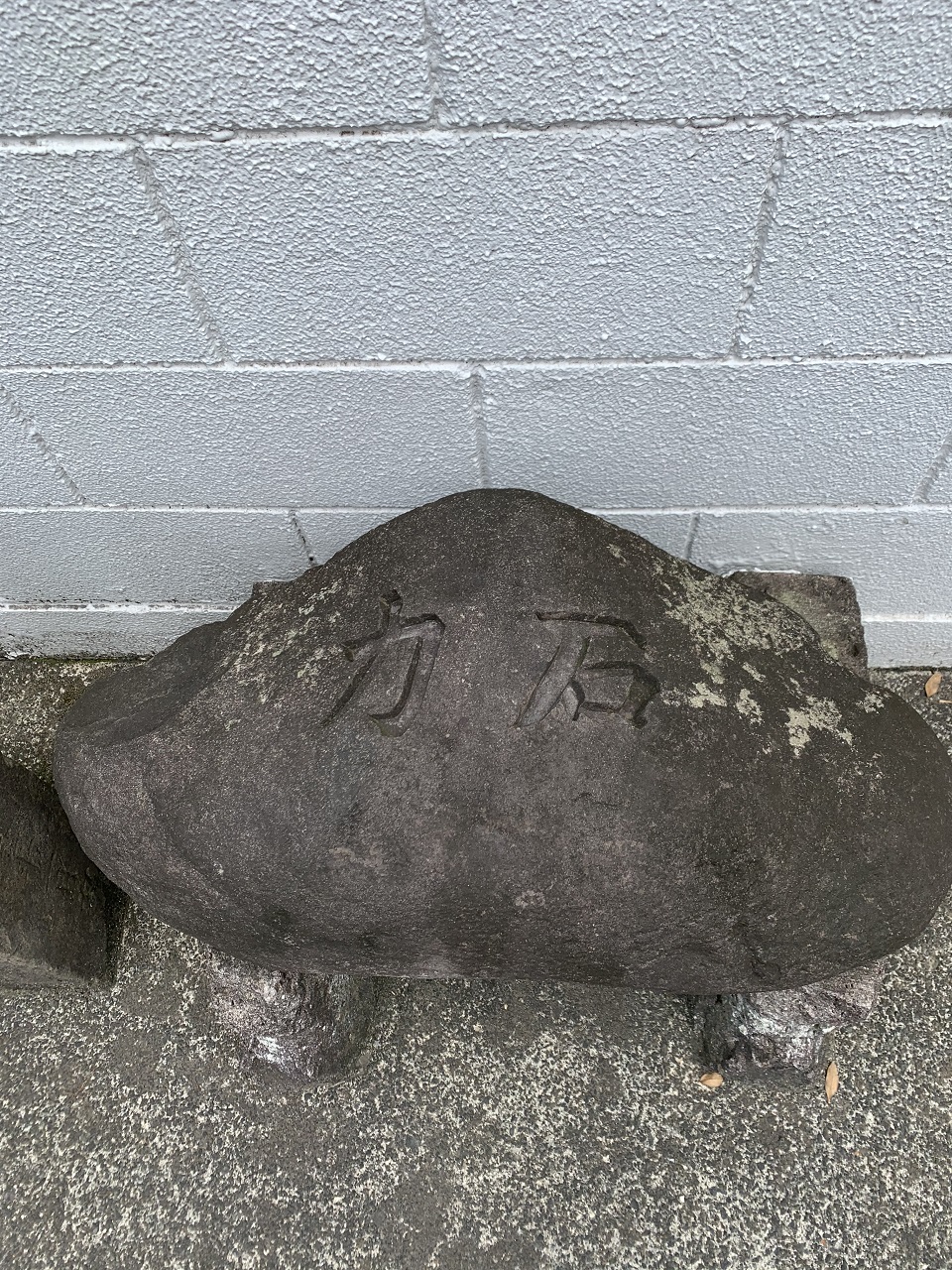

B6 力石・道標・道祖神

(ちからいし、どうひょう、どうそしん)

上鶴間本町1-41(旧道沿い)

【力石】は重さ80キログラムで元は2個あったが、道路工事の際紛失してしまった。残った1つの石に2度と無くならないように「力石」と文字を刻んだという。

昔は、労働力は人間の力に頼ることの外になく、若い人たちの鍛錬と娯楽を兼ねた力自慢が流行したのだろう。 鵜野森の日枝神社など各所にこのような「力石」が残されている。

【同祖神】には、明治11年戌寅1月吉日と刻まれている。

【道標】には、「八王子道」のほかに、「久保沢道」「神奈川道」「横浜道」とも書かれている。

出典 街かどの歴史を学ぼう 中和田 谷口の文化財探訪

B7 双体道祖神

上鶴間本町4-26,4-39

双体道祖神a 所在地:上鶴間本町4丁目26番

旧国道16号線小田急小田原線陸橋近く、竹島武道具店前の信号を境川方向に150メートル程進むと消防団があります。この三差路を右に100㍍進んだT字路左側に道祖神の文字塔と双体道祖神が建てられている。

文字塔は弘化5年(1848)、双体道祖神は宝永7年(1710)庚寅7月吉日のもの。 これは造立年代が判明している市内最古のものと言われている。

碑の右下には斜めに亀裂があるが頭部は残っていて両神とも烏帽子をかぶり合掌している。

「●座群上●●郷谷口村」と判読できる。 近くにお墓があり、多分この辺りには昔お寺があったのだろうと思われる。

双体道祖神b 所在地:上鶴間本町4丁目39番

双体道祖神aがあるT字路を50メートル程境川方向へ坂を下ったとこにある。 「建立 享保3戊戌年(1718)11月20日」のものである。

「施主17人」また「道祖神相劦高座郡谷口村」先ほどの双体道祖神aよりも8年新しいだけですがこちらは保存状態がよく浮彫がしっかりしている。

この道祖神を屋敷に持つ渋谷氏もその故事についてははっきりせず「二体の距離は近いがそれぞれ同じ谷口でも別の小字か講だったのだろう。また、言い伝えによるとどんど焼きには道祖神を火にくべ無病息災を祈った」とのことである。

出典 街かどの歴史を学ぼう 中和田 谷口の文化財探訪

B8 中村遺跡

この遺跡は、公民館から約百㍍北側にその一角がある。 国道16号「東林間入口」交差点を町田方向に10㍍ほど入るとすぐに、新しくて広い道路が谷口郵便局近くまで続いているが、そこが中村遺跡である。

発掘調査は、市の道路建設計画に伴い昭和59年(1984)6月から1年間、ほぼ道路沿いに行われたものである。

石器などは、この路線の中央より境川側に多く出た。「中村」はこのあたりの昔の地名である。(地名は「旧大字上鶴間字中村」と言う)

かつて谷口郵便局隣りの大型マンション建設に伴い発掘された場所に、この遺跡名が付けられたもので、今回も同じ名前が付いた。

遺跡からは、1万年以上前の先土器時代の調理場跡が見つかるなど、境川沿いをさまよい歩いた原始人の生活ぶりが浮かび上がった。

この遺跡では先土器時代のものから縄文時代、古墳時代、平安時代、江戸時代のものまで、時代を追って折り重なるように発見され、大昔から人の移動の激しい地区であったと推測されている。(中村遺跡を表す「碑」はない)

昭和62年7月20日 上鶴間公民館報第1号参照

B9 茨山稲荷神社(ばらやまいなりじんじゃ)

上鶴間本町6-21-8

茨山稲荷神社は国道16号「東林間入口」交差点を町田側に約200㍍進み、右側2つ目の小道を町田ハイツ方向に約250㍍行った右側にある。

この稲荷の創立年代は不詳であるが、奥宮の中に5枚の棟札があり、その一番古ものには「天明元年(1781)丑7月吉日」と書かれている。

今から200年前にはすでにここに祀られていたと思われる。さらに「弘化3年(1844)午歳2月辰日方運山青柳寺第19世日顕」と記されたものと、他に安政2年(1855)、明治10年(1877)、昭和42年(1967)の棟札がある。

天明元年上州(今の群馬県)では絹一揆が起ったということで、その時代、養蚕・絹織物は主要な産業であった。

この稲荷は、蚕の神様で今は訪れる人も少ないが、昔この辺りで養蚕が盛んであった頃は参拝の人も多かったと思われる。

かつて八王子街道(当時)は絹の道と呼ばれていた。 この講中は竹の内、中村、茨山と3つあり、合わせて70軒位である。毎年3つの講中が別々に当番制でお米やお金を集めてお日待講を行ってきた。

昔は八王子などから役者がきて、稲荷の下の道路の所に舞台を造り、坂になっている境内を観客席にして芝居を奉納し、楽しんだようである。そういうにぎやかなお祭りは昭和初期までで、養蚕も次第にやらなくなり、お日待講も最近まで続いていたが今はやっていない。

2月の初午と秋には講中人が集まり、境内を清掃し、今でも青柳寺の住職に法楽(お経)をあげてもらっている。

社殿は昭和14年(1939)に屋根替えと修理がされ、昭和42年に屋根の葺替えが行われた。 谷口地区には他に蚕守稲荷、下森稲荷、大道(谷戸山)稲荷がある。

平成2年4月1日 上鶴間公民館報第18号参照

B10 子育て地蔵

上鶴間本町6-25

地蔵様の坂は、鶴園小学校北口から約120㍍北側にある。 谷口地区の「竹之内」に位置し公民館からは、約300㍍北東で「町田ハイツ」とのちょうど中間点にある。

周囲はひっそりとした住宅街で坂自体は自動車1台がやっと通れるくらいの狭さである。 しかし勾配はかなり急であり、一気に登ると息が切れるほどだ。

この「地蔵様」とはもちろん坂の下にある地蔵のことで、地域では「子育て地蔵」として崇めている。

数年前に地域の篤信家によって立派なお堂が建てられた。 この地蔵は、宝暦8年(1758)に上鶴間村の33名が連名で造立した。

地蔵が盛んに造られたのは江戸時代ごろで、相模原でもこの宝暦年間には最も多く造られた。願主は「東光寺住職貴念」である。

「東光寺」は天保12年(1841)に編さんされた「新編相模国風土記稿」に記録されている寺院で「瑠璃山東光寺」といわれていた。現在では廃寺となり、その場所さえ明確ではない。ただ小字「稲荷添」(上鶴間1779番地付近、現在の上鶴間本町6-21-8)にある茨山稲荷神社のすぐ南側にあったという話が伝えられている。

この地蔵についての伝承などはあまり伝えられていない。 ただもともと「東光寺」にあった地蔵をここへ移したらしいとか、「東光寺」前の六地蔵の1つであったとも言われている。

また、この坂では不思議なことに昔から事故がないと話す古老もいる。

昭和63年1月1日 上鶴間公民館報第4号より

B11 馬頭観音

上鶴間本町5-26

正面中央に「妙法馬頭観世音」その右側に天保3●年●月●日」(18●●)左側に「建主 義澤啓次郎」と彫られている。

昔、車がない時代は唯一の乗り物であり、荷物の運搬には欠かせないものだった。 人間との深いかかわりの中でその死をいたんで、供養塔として明治から昭和にかけて馬頭観音が沢山建てられた。(館区内に8基)

そしてそのほとんどが個人にとって建てられた。 最近は犬や猫が死ぬとこのそばに埋めてあげるそうである。

観音とは慈悲をもって人々を救済する菩薩で正しくは観世音菩薩といい、最初は阿弥陀仏の脇士であったのが観世経の普及とともに独立の菩薩として信仰されるようになった。

観音には総体としての聖観音の他に千手、11面、如意輪、准てい、馬頭の5つがあり紀州熊野の那智山が観音の霊地とされている。 市内には牛頭観音もあるが、館区内にはない。

出典 街かどの歴史を学ぼう 中和田 谷口の文化財探訪

B12 地神塔(じじんとう)

上鶴間本町5-30-20

この地神塔は「金山神社」の境内にある。(高さ78㌢、幅23㌢) 今は三つに割れており、刻まれた字も判読しにくくなっているが、正面に

地神塔 方運山15世日元」側面に「文化11年(1814)甲戌歳11月吉日谷口村竹之内講中」と彫られている。

道祖神(双体)と並んである地神塔は地の神様とか百姓の神様といわれ、その講は部落の寄り合いと親睦をかねた楽しいものであったようだ。

地神講は稲荷講、庚申講と共に、昔は毎月行っていたようだが、後には春秋の社日(春分、秋分に最も近いツチノエの日)だけになり、今では行われていない。

この地神塔のように正面にお寺の住職の名前が刻まれているのは珍しく、この日元上人は題目塔(B5題目塔を午参照下さい。館報六号に掲載)を開眼供養された方で、こうして石塔に名前が残されていることからも名僧であったことが想像される。

青柳寺住職の神部宣省さんの話では、日元上人は青柳寺第13世日幸上人の弟子で、幼名を玄信といった。

江戸で生まれ、その後谷口の渋谷兵左衛門を親元として青柳寺の住職になり、その後、品川の本正寺へ移られたようだ。

金山神社は明治16年(1883)、現在の社殿に建て替えられたが、いつ頃創建されたのかは分からない。俗説では鍛冶屋の神様といわれている。

毎年9月13日(今年は10日)のお祭りは子どもみこしなども出て、町内あげての楽しい行事になっている。 地神塔は他に上鶴間3163番地、3539番地と長嶋神社境内にある。

昭和63年10月1日 上鶴間公民館報第9号より

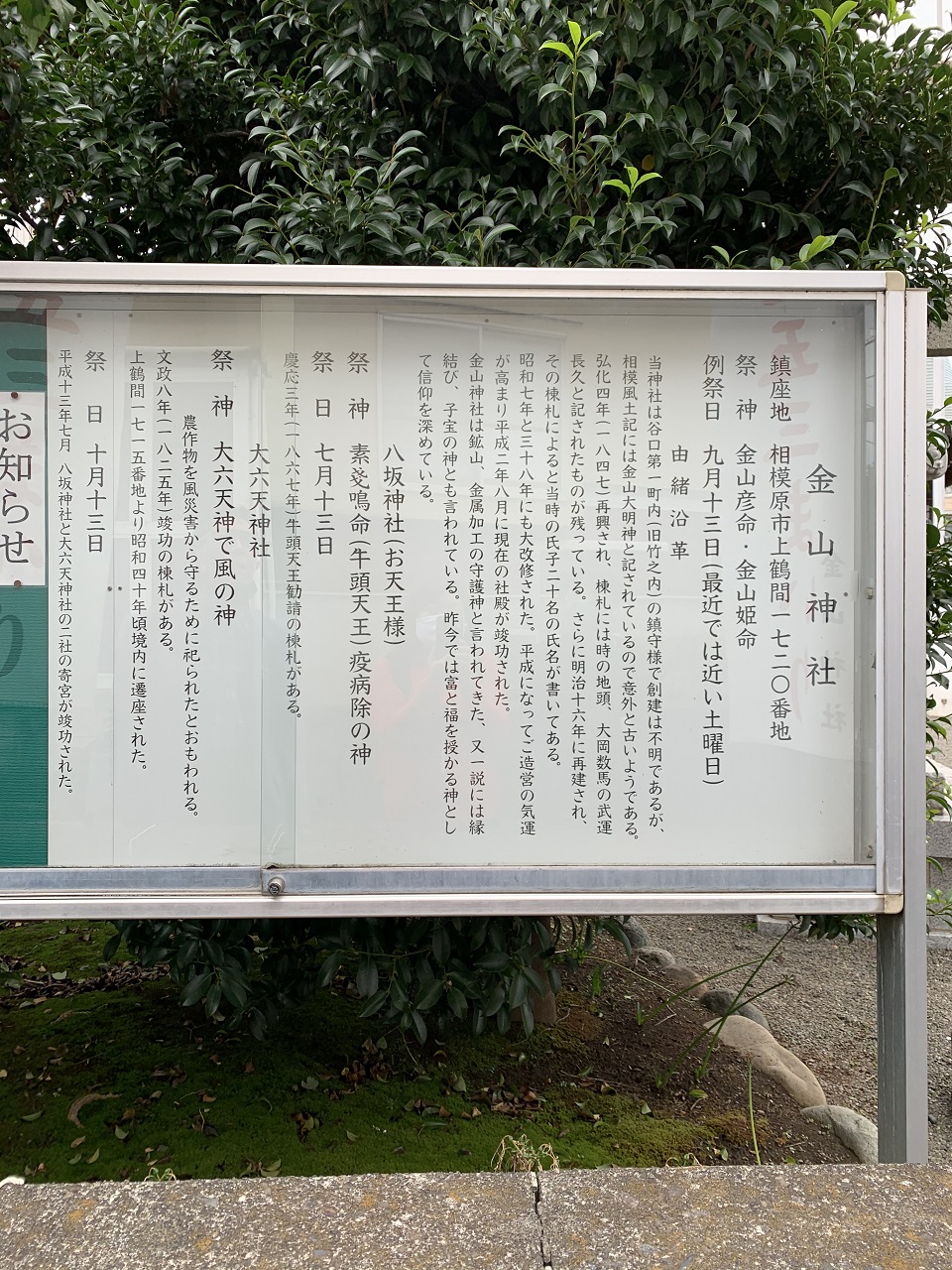

B13 金山神社

上鶴間本町5-30-20

金山神社は境川にかかる上鶴間橋の手前100㍍の左側にある。

祭神は金山彦命(かなやまひこのみこと)と金山姫命(かなやまひめのみこと)の2柱で、座間の鈴鹿明神社の神主金子雄貴さんのお話では、伊邪那美命(いざなみのみこと)が火の神を産んだ時に同時に生まれた神で、鍛冶屋の神様という職能神という信仰がある。また安産・子さずけに御利益があるといわれている。

金山神社の大元は美濃(岐阜県)の一宮にある南宮神社ではないかといわれている。

この神社の創建年代は、はっきりしていないが「相模風土記」にその名が見られ、弘化4年(1847)地頭大岡数馬の武運長久処の棟札がある。

境内には八坂神社もあり、以前は町内の別の場所にあった大六天神社も戦後この境内に移され祀られている。大六天神社には文政8年(1825)八坂神社には慶応3年(1867))勧請の棟札がある。

境内にある覆殿は明治16年(1883)建て替えられたもので、昭和38年(1963)に大修理を行い、その時神輿庫・神楽殿が新設された。 毎年9月13日の金山神社のお祭りは町内の楽しい行事になっている。

八坂神社の例祭日は7月13日、大六天神社は10月13日である。

また、1月14日にはどんど焼きが行われる。昔は町内の入口にあった庚申塔を辻で焼いて行ったが、今は庚申塔はなく、境内でどんど焼きをしている。境内には道路に面して地神塔がある。

平成元年6月1日 上鶴間公民館報第13号より