- C1 鎌倉道

- C2 惣吉稲荷神社

- C3 中和山 泉龍寺(曹洞宗)

- C4 上鶴間一番地の碑

- C5 南街堂柳夢頌徳碑

- C6 長嶋神社

- C7 白瀧弁財天

- C8 道正坂

- C9 深堀川と境川合流地点

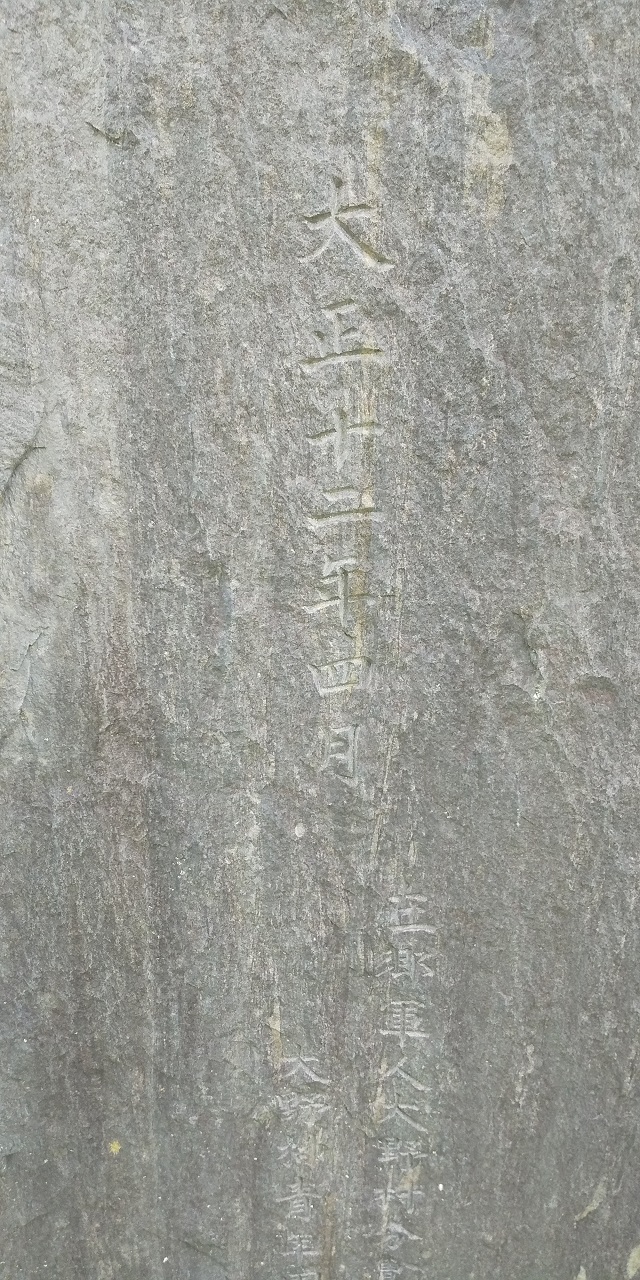

- C10 摂政宮殿下行啓紀念道路改修碑

C1 鎌倉道(かまくらみち)

「すべての道はローマに通ず」という言葉があるが、中世の関東ではすべての道が鎌倉に通じていたといっていい程、各地に鎌倉へ向かう道があった。

鎌倉幕府の拠点として歴史の舞台となった鎌倉には武士をはじめ全国から多くの人々が集まってきたからである。その道を鎌倉道・鎌倉街道と呼んだ。

鎌倉道は関東から中部地方にかけて各所にあるが、その中でも有名な道筋としては京都から鎌倉への「京鎌倉往還」、房総から海を渡る「六浦路」、江戸方面からの「下の道」、横浜西部を縦断する「中の道」、そして多摩川を渡り町田市から境川の東岸に沿って南下する「上の道」がある。

この「上の道」と並行するように境川の西岸にも鎌倉道といわれる道があり、館区内にもその道筋が残されている。

「相武(相模・武蔵)2州の兵は全国に敵す」という言い伝えがあるというが、鎌倉武士はこの2州出身の者が多く、この地方から鎌倉へ通じる道も多かったのである。

若い頃青年団の催しで谷口から鎌倉まで1日がかりで歩いたことがあるという渋谷芳明さんは地図の上で鎌倉道をたどりながらその道筋を教えて下さった。

淵野辺から古淵、鵜野森の日枝神社の前を下ってから、青柳寺境内の今は墓地になっている所を通っていた。そして茨山稲荷、金山神社、中和田天神上公園、惣吉稲荷、長嶋神社前を通り、上鶴間高校裏の道正山から大和市域へと続いていた。惣吉稲荷や道正山の近辺では中世の板碑が発見されており、その分布が中世の古道を探る手がかりとなっている。

市の教育委員会で建てた「鎌倉道」の石柱が天神上公園の下と、上鶴間高校の裏門の近く(笹山公園)にある。(大正堂の裏手にも新たに設置され、石柱は現在3箇所にある)

平成3年6月1日 上鶴間公民館報第25号より

C2 惣吉稲荷神社(そうきちいなりじんじゃ)

上鶴間本町8-42-6

惣吉稲荷神社(市指定文化財)は国道16号線の南大野小学校前の歩道橋のところ(マクドナルドの脇道)から町田方面へ進み、鶴園小学校の前を通りすぐの信号を右に曲り、最初の路地を左折してすぐの所にある。

ここには昔、無量山西光寺という浄土宗の寺があった。中和田にある泉龍寺の本尊胎内銘の写しによればこの寺は延文4年(1359)に造られている。

一方「新編相模風土記」には明暦元年(1655)に亡くなった石岺によって開山されたと記されており、大分時代のへだたりがある。もともと庵室であったところへ正式に石岺を開山として迎えたとも推測される。

天正18年(1590)小田原の北条氏が滅び徳川家康が江戸に入城した。 その翌19年(1591)旗本大岡義成(義勝ともいう)が地頭として上鶴間村の一部三百石を与えられた。

義成には惣吉という忠実な下男がおり、よく主人に仕えていたが義成は慶長4年(1599)42才で没した。惣吉は義成の位牌のある西光寺の寺男となってその墓を守った。

後に西光寺は廃寺となったが、惣吉の忠誠善行と篤い信仰心をたたえ敬慕した人達が末社の稲荷を「惣吉稲荷」と名づけ残したといういい伝えがある。

今も境内には大岡義成夫妻の墓碑がある(墓碑は平成16年4月1日市登録文化財に登録)。また同社には延文4年(1359)の板碑(高さ115㌢、幅35㌢)が2枚所蔵されている。現社殿は昭和36年(1961)に建てられたものである。

例祭日は2月の初午で、この地区の歴史にくわしい阿部正さんのお話では、その日には早朝から講中の人達が集り、わらつとに赤飯をつめてその上に油揚げやいわしの干物をのせたものを供えるということである。

平成2年2月1日 上鶴間公民館報第17号参照

【惣吉稲荷神社御由緒の概要】

神社称号 惣吉稲荷神社

史跡指定 惣吉稲荷神社境内は昭和51年8月28日相模原市の史跡となる。

鎮座地 相模原市上鶴間498-499番地

境内地面積 181.08平方メートル。

所有者 上鶴間231番地 古木清左衛門外81名

創立年月日 不詳(後記の由緒沿革参照)

例祭日 2月初牛

由緒沿革

稲荷神社祭神の由来については、一般に「稲生り」の意味から稲の豊作を守護する神とされ、和銅4年(711)元明天皇の頃に秦公伊呂具(はたのきみいろく)が五穀を司る倉稲魂神(うかのみたまのかみ)を鎮守神として創始されたと伝えられている。

矢来諸処の家業繁栄(農産業の豊作、商業の繁昌、屋敷の守り及び立身出世等)の守護神として開運を祈り、広く崇敬信仰されるに至っている。

1 惣吉稲荷神社の称号については、往時当神社の北側に浄土宗の無量山西光寺が在り、この年には三州岡崎出身の徳川譜代の家臣で地頭大岡吉十郎義成夫婦の位牌があったといわれる。義成は天正19年(1591)5月上鶴間村の一部300石の扶持が輿えられ村の草分けである高木及び小木の両氏を名主に用いて領地の運営を司り、のちに扶持330石に加増され慶長4年(1599)42才で没した。

当神社境内の西側に並んで現存する義成夫妻の墓碑は、2代作左衛門が建てたものである。大岡家には惣吉という稀にみる実直な忠僕があり主家に仕えて忠誠のまことを盡し、義成没後は自ら進んで西光寺の寺男となり生涯をその墓守りに捧げた。

のちに、西光寺は、末寺である稲荷神社を残して廃寺となったが、忠僕惣吉の誠忠善行と篤い信仰心を讃え敬慕尊敬した人達、「惣吉稲荷神社」と命名したという伝承もある。

2 当神社創立年月は不詳であるが、後記所蔵板碑の年号からすれば、延文4年(1359)と思われ、また前記西光寺の開山と同時に設立されたものとすると明暦元年(1655)であり、なお、新編相模風土記稿にも明暦元年と記載されていること等を綜合して考察すると明暦元年の創立ではないかと推察される。

忠僕惣吉を合祀して惣吉稲荷神社と命名呼称した年月について不詳であり、往時の社殿は、集落が段丘の下にあった関係上東向きであったものが昭和36年(1961)に西向きに新築され今日に至っている。

3 所蔵板碑2枚は、延文4年(1359)の双碑で往時鎌倉古道がすぐ近くを通っており当時はその路傍に建っていたものと思われる。

板碑の高さは、1.15メートル、幅は35センチメートルで阿弥陀如来は頭部の周辺に光輪を戴、それには22本の線光背が浮き彫りされている。

主尊は上品下生の來迎を結び、左脇侍観音菩薩は蓮台を捧げ、右脇侍勢至菩薩は合掌して各々やや横向きで飛雲に乗っている。 下部の紀年銘の両側には梵字で、光明真言が刻まれている。(平成13年4月1日市指定文化財に登録)

昭和51年11月設立 謹立案 古木 茂 謹書 伊東 条

C3 中和山 泉龍寺(曹洞宗)

(ちゅうわさん せんりゅうじ)

上鶴間本町8-54-21

1.沿革

泉龍寺は曹洞宗(禅宗)総持寺(鶴見)孫末として今日に至っている

中和田の泉龍寺は谷口の青柳寺(日蓮宗)と共にこの地域に400年以上の歴史ある古刹である。近場にある長嶋神社と共に住民に親しみのある神仏である。

境川の遠くからも見える「三重塔」は1987年(昭和62年)に建造されたてらのシンボルとなっている。現在、相模原市に残されている三重塔は珍しい。

2.建造物紹介

禅寺のシンボル山門の脇の戒壇石「葷(くん)酒(しゅ)山門に入るを許さず」の意味は 「酒は心を乱し、修行の妨げになるので寺の門内に持ち込むことは許さない。」

3.寺の外側にある親しみのある延命地蔵、六地蔵さま、相模七福神

4.市内最古の墓(慶長2年・1596年)のある広い墓地と墓碑

・中和田幼稚園が寺に隣接し、園児の賑やかな声が響いている。近くに鶴金橋がある。

・寺の奥に石材店と並びに2021年2月に「コンビニ」がオープンした。

・鐘楼より毎朝6時と夕方6時に相模原と町田に「ゴーン」と響く音が聞こえる。

C4 上鶴間一番地の碑

上鶴間本町8-56

境川は曲がりくねった川で雨が降ると荒れ、水害は頻繁に起き、この鶴金橋周辺も川が溢れどうしようもなかった。

その後川が整備され後、現在の境川に沿うように市境も改められているはずだが、以前のまま現場に合致せず曲がりくねった市境が残っている。飛地の中洲の中に、相模原と町田の住居が混在している。

この鶴金橋の付近もそのような場所で地図を見ると市境が町田市側へ食い込んでいることが判る。

如何に境川が暴れ川であったかが頷ける。市では上鶴間発祥の地である上鶴間一番地の歴史を残そうと、昭和48年(1973)「上鶴間一番地の碑」を設置した。

【碑の場所】 鶴金橋は境川の整備により新たに建てられたが、碑は整備前の境川に架かっている鶴金橋の脇にある。(鶴金橋は新旧2つある。)

出典 街かどの歴史を学ぼう 中和田 谷口の文化財探訪

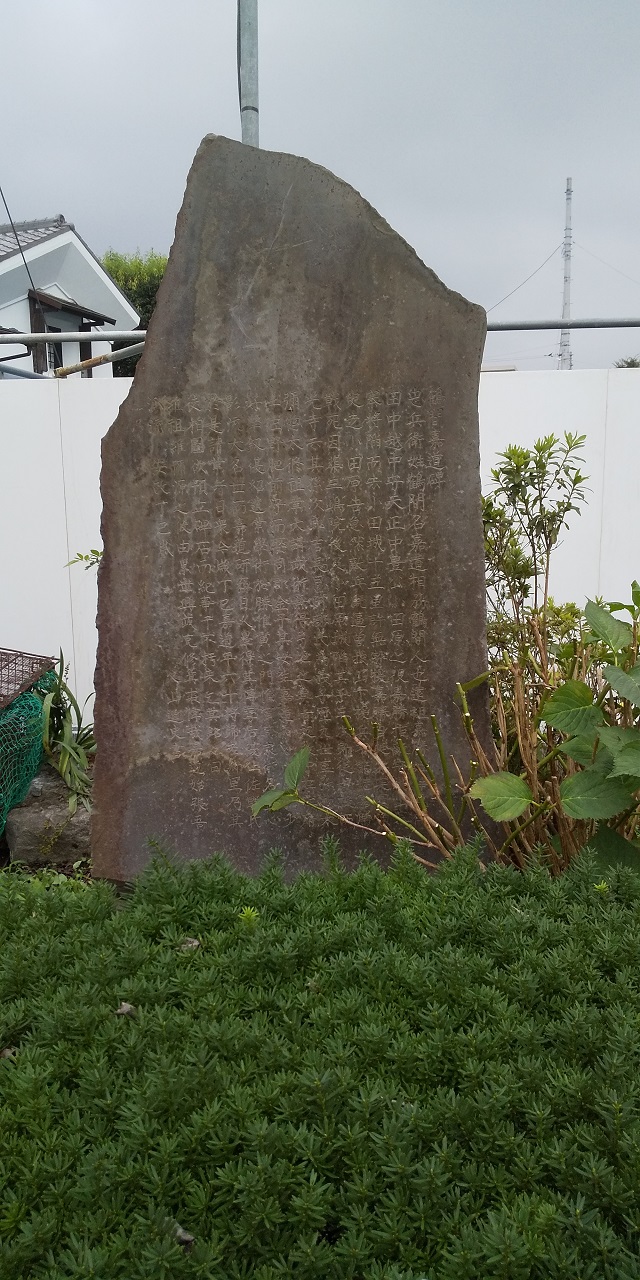

C5 南街堂柳夢頌徳碑

(なんがいどうりゅうむしょうとくひ)

上鶴間本町8-53-10

(長嶋神社からみや坂を境川に向かって200メートル程下り左側にある) 俳人であり、中村新開を開拓した古木清左衛門の経歴と俳句が書いてある。

碑文によると天保5年(1834)9月12日に高座郡上和田に生まれ8歳にて上鶴間古木家の嗣となる。のちに父の後をつぎ名主となり村会議員を経て大野村村長の要職を務める。

一方俳諧を好んだことが記され、裏面には俳句と有志10名、有志賛成員18名、門人59名、発起者7名が名を連ねている。 碑は「明治37年(1904)2月嗣子古木祥三郎建之」となっている。

(「南街堂」は古木清左衛門の師匠の俳号、「柳夢」は古木清左衛門の俳号)

出典 街かどの歴史を学ぼう 中和田 谷口の文化財探訪

C6 長嶋神社

上鶴間本町9-17-32

場所は国道16号線中和田交差点から東の方へ300㍍程の坂の途中にある。

祭神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)で、長嶋とは日本列島を表現しているといわれる。創立年代ははっきりしていないが旧鎌倉道に近いことやこの近くの道正山から康歴年間(1379-1381)の板碑が発掘されたことなどを照合すると、鎌倉時代には創建されていたものと推察される。

この神社が建てられた当時の集落は段丘の下の方(東側)にあったため社殿は東向きであったと考えられる。

明暦3年(1659)、元禄16年(1703)、天保15年(1844)の棟札があることから、そのいずれかの年に現在の北向きに再建されたようである。

長嶋神社は中和田地域の鎮守氏神であるが、昭和20年頃までは東林間から小田急相模原付近までの広範囲な地域に氏子がいた。以前の社殿は茅葺屋根であったが昭和36年(1961)銅板葺きとして新しく造営され、昭和61年(1986)更にその上に銅板を重ね葺きしている。「昔は9月9日の例大祭に(刈入れで忙しいときは10月に延期)神楽殿で芝居を楽しんだものです」と総代長の市川善重さんは話して下さった。

一番賑わうのは元旦で、4~5千人の参拝客が集まるという。

神主は鈴鹿明神社の方が兼任されている。ここには八坂神社(祭神は須佐能男命)も併祀されている。創立年代は分らないが現社殿は昭和39年(1964)新築造営された。大正3年(1914)例大祭(7月12日)の余興を休んだところ、この地域にペストが流行し、その後疫病除けの神として崇められている。

境内には他に大山不動や地神塔などの石宮が祭られている。これらは地域のあちこちにあったものをここに集め、寄せ宮とした。

平成元年4月1日 上鶴間公民館報第12号より

C7 白瀧弁財天(しらたきべんざいてん)

上鶴間本町9-17-32

地域の人達から弁天様と呼ばれている白瀧弁財天は、公民館の前の道を鶴園小学校の方へ進み・信号を越えて最初の角を右へ曲がって約50㍍行った右側にあった。

この弁天様の守り本尊は昔この辺りにいたという白蛇である 弁天とは、弁財天のことで音楽、弁才、福徳、知恵をつかさどる天女で、もとはヒンズー教の河川神、水の神である。

境川の近くでありながらこの辺りは水が少なく、昔水田で稲作をしていた頃、鵜野森の方からもらい水をして田植えをしたこともあったという。水に恵まれたいと人々は弁天様を祀り、信仰していた。

この弁天様の創立年代その他くわしい年代は記録がなく分らないが、前総代の市川善重さんの話では、かって中和田地区内にあったお宮を集め、寄せ宮として泉龍寺にあずけたことがあった。しかし約200年前この地区に火災が起ったため、水の神である弁天様を阿部八エ衛門さん(阿部豊茂さん先祖)が元へ戻したという。

昭和初期には約150軒の講中があり、弁天様の境内ももっとずっと広かったが昭和21年(1946)の農地解放で土地がなくなり、今は10平方メートル程の小さなお宮になっている。

今回、この地を探して訪ねた。民家の駐車場横に1平方メートル位の敷地につつじが植えられており、弁天様は跡形も無くなっていた。

近所で八百屋を営んでいる市川敏夫さん(上鶴間本町8丁目1-31)にお聞きした。平成9年長嶋神社に宮を移したそうである。

移した後、暮れに長さ30センチ程の白蛇が現れたのを目撃し話題になったそうだ。

昔は芝居小屋も立ったという4月の初巳の日のお祭りには海のもの(昆布、するめなど)と山のもの(野菜)のお供物を上げ、数年前まではその日に集まった女の人達がご詠歌を唱えたという。

弁財天は貧困を救い財物を与える神ともいわれ、7福神の1つになっている。安芸の宮島、琵琶湖の竹生島、江の島が3弁天として有名である。

平成2年6月1日上鶴間公民館報第9号

平成25年7月 上鶴間公民館ホームページ取材班

C8 道正坂(どうしょうさか)

上鶴間本町9-16と9-19の境

場所は県立上鶴間高校の裏門の正面にある石段の坂が道正坂である。この坂が通っている山林を「道正山」と言う。

「道正坂」の名前は、300年以上前の延宝3年(1675)の、「中和田村畑方御検地帳(はたかたおけんちちょう)」(古木家文書)にも登場している。

これらの名の由来は、この山林の一角に「道正院」と言う寺院があったからと伝えられている。しかし、「道正院」については明確な記録や証拠がなく、推測の域を脱していない。

そのため、これは寺院の名ではなく、僧侶の名であったと推測する人もいる。その真相はともかく、この山林には横穴墓(崖などに横穴を掘って作った墓)と思われる横穴の存在がうかがえる。地域の人の話では、昭和の初期、ある人が山仕事をしていた時、突然ポッカリと横穴が開き、中をのぞくと2基の板碑(石の供養碑)があったということである。板碑は篤信家により保管されている。

(市地名保存調査資料から)

昭和62年11月1日 上鶴間公民館報第3号より

C9 深堀川と境川合流地点

深掘川は相模大野駅の約200㍍南の暗渠(地下の水路)から南新町、きずき、若葉、鶴舞地区を流れ、深掘公園から二手に分かれている。

ひとつは、大和市の目黒交差点付近まで流れて境川に合流する昔からのものである。もうひとつは都市排水路として再び暗きょを通り、大正堂付近で境川に合流するものである。

この総流長はおよそ2㌔㍍である。 上流から深掘橋、東林間橋、若葉橋、学校橋、下谷戸橋、鶴舞橋と他に小さな橋が数ヶ所ある。

水源は大沼神社(水の神である弁天様を祀ってある)の近くにあった大沼と小沼である。この二つの沼は宙水(地中の粘土層に雨水が溜まる現象)が地表に表れてできた沼だったが、昭和40年頃埋め立てられた。

柿島駿一郎さんのお話では小沼からの水路は20年位前区画整理の際、相模大野付近まで暗きょ化されたということで、今では若松3丁目の若沼子ども広場の横でだけ150㍍位水の流れを見ることができる。

「深掘」は昔は川というより名前の通り深い堀であった。江戸時代からの地名である。子どもの頃この堀で水遊びをしたという石井孝雄さんは畑仕事の帰りに鍬を洗ったものだと話して下さった。

谷の深く切れ込んだところを谷戸というが、この川には「ろうば谷戸」「上谷戸」「中谷戸」「下谷戸」「宮内谷戸」と呼ばれる所がある。

「ろうば谷戸」は老馬を捨てた場所という説と谷間の地形を利用した自然の牧場、馬を囲っておく所=籠馬ではないかという説とがある。

「宮内谷戸は中和田地区に多い古木氏の先祖といわれる「小木宮内」に関係する谷戸といわれている。 阿部右一さんのお話では東林間橋の下流では昔冷たい湧き水があり、メダカなどもいたということである。

平成3年4月1日 上鶴間公民館報第24号より