D1 旧通信学校駅(現相模大野駅)

昭和14年(1939)、通信学校駅は陸軍通信学校の移転にあわせて建てられ、昭和16年(1941)に陸軍の施設があることを隠すために、当時の地名が高座郡大野村であることから

「相模大野駅」と名前が変わった。

相模大野駅の歴史は、昭和4年(1929)に小田急線の大野信号所が開設された事に始まる。陸軍通信学校の最寄り駅として昭和13年(1938)に信号所を格上げするかたちで、

小田原急行鉄道(現小田急電鉄)通信学校駅が開業した。昭和16年(1941)には軍施設秘匿のため相模大野駅と改称され、今に到っている。

木造の小さな駅だった相模大野は、周辺の再開発とともに平成10年(1998)に駅ビルにホテルやショッピングモールを擁する近代的な駅として改良工事が完成。相模原市の玄関口の

一つとして発展し、平成12年(2000)には「関東の駅百選」にも選ばれた。南口にある竣工記念碑は、相模大野駅周辺の区画整理事業が終了したことを記念して建てられた。

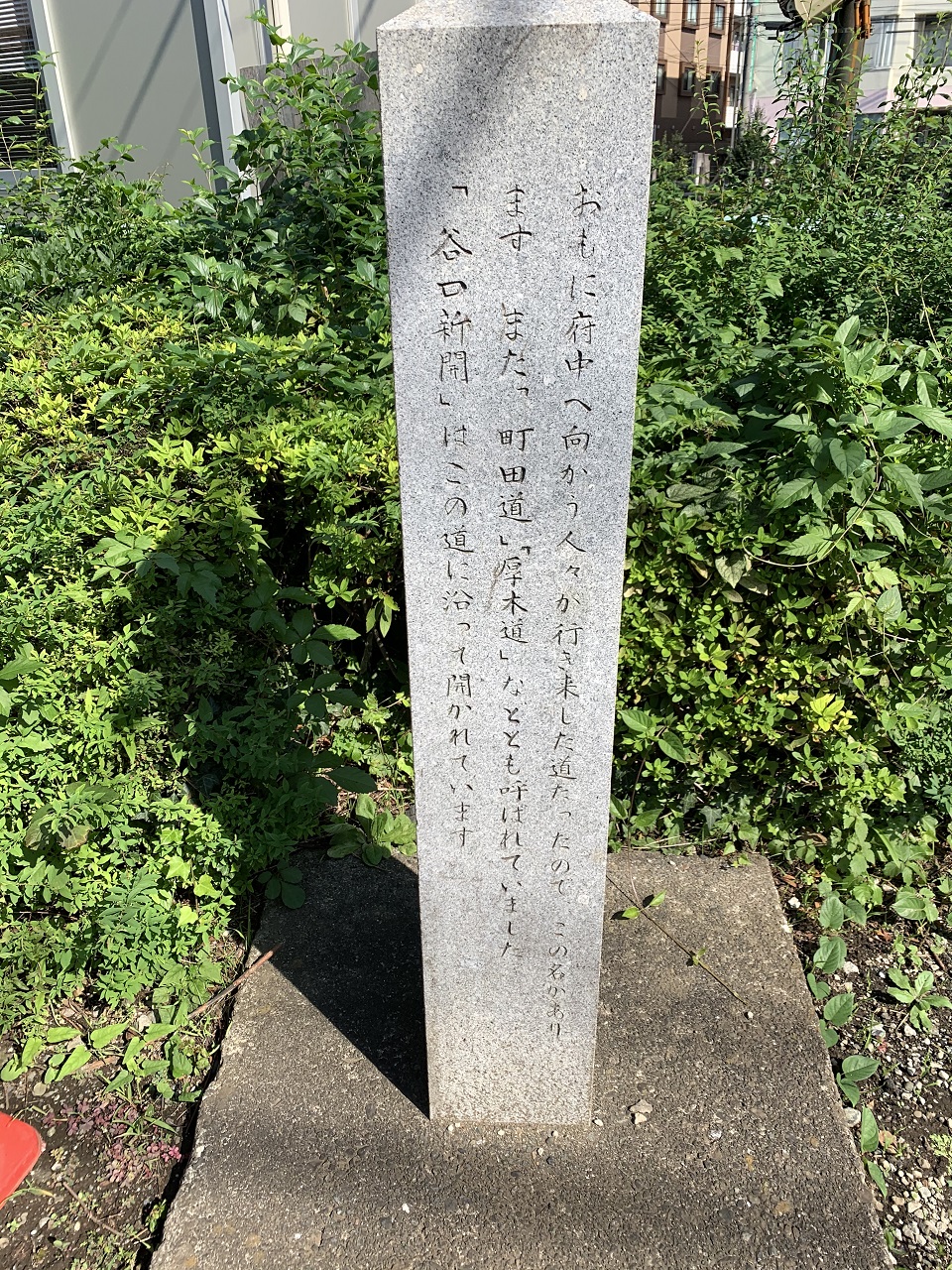

D2 行幸道路・奉仕記念碑・府中道

昭和12年(1937)12月、陸軍士官学校(現キャンプ座間)で行われた第50期生の卒業式に昭和天皇が臨まれた(天皇のお出ましを行幸と言う)。天皇陛下が通られたので、当時の横浜線原町田駅から士官学校のあった相武台までを特に「行幸道路」と称するようになった。

現在の県道町田・厚木線(府中道の一部)は、畑中の細い曲がりくねった道だったが、卒業式に天皇陛下が度々ご臨席されるに及んで、広い真っすぐな道路になった。

卒業式には天皇の行察を仰ぐため、ぜひとも工事を原町田駅まで7キロ延長する必要があった。そこで(県)土木部長陣頭指揮のもとに約2か月の突貫工事で、行幸直前に一応完成した。その後、地元の青年団や勤労学徒の勤労奉仕によって完全に改修が加えられ、これを称えた奉仕紀念碑が行幸道路沿いの駐輪場前の歩道上にある。

江戸時代、府中街道は大磯から厚木、座間、相模原、町田を経て、大きな宿場町であった府中で甲州街道へつながる主要な街道だったが、実際は畑の中の曲がりくねった細い道だったそうである。

この府中街道を拡幅し真っ直ぐに付け替えた道路が現在の県道51号線のうちJR横浜線の町田駅から在日米陸軍キャンプ座間までの約7キロで、今も地元では「行幸道路」と呼ばれている。

D3 国道16号

館区内を東西に走る国道16号は1日の車の通行量が約72,500台あるという。車社会の今日、産業道路として地元にとっては大動脈となっているが、16号はいつ頃、どういう目的で作られた道路なのだろうか。

終戦まで相模原の造兵廠(戦車や砲弾を作る所)で働いておられた市川昭一さんのお話では、そこで作った中戦車は八王子道(旧道)を通って横浜へ運ばれていたが、大きな重戦車を運ぶための道路が必要となり、昭和15年(1940)から工事が始まった。しかしコンクリートの厚さ25㌢㍍という頑強な道路が完成したのは戦争が終わってからだった。

この道はできた当時「戦車道路」とか「岩本道路」と呼ばれていたという。戦後は相模原と横浜を結ぶ駐留軍用の道路として使われたようだ。

車が少なかったその頃、「夜中に16号を馬に乗って泥棒を追いかけたこともあった」と市川さんは話して下さった。

この道は初め(昭和28年(1953))は「国道129号」と名付けられたが、幹線道路整備のための道路法の改正により昭和37年(1962)「国道16号」と改められた。

初めは2車線だったが昭和49年(1974)からの工事で4車線に拡幅され、昭和55年(1980)相模大野に谷口陸橋が完成した。

16号は首都圏の環状道路として神奈川、東京、埼玉、千葉をぐるりと廻っており、起点終点は同じで横浜の桜木町である。

ただ実際の道路は千葉県の富津で止まっていて、そこから横須賀までは海上に路線が続いていることになっているのである。16号の延長は253.6km(海上分は含まない)、そのうち相模原市内は約15km、館区内は約2kmである。そして内廻りの車線が上り、外廻りが下りである。

現在国道は全国に449路線、総延長は約47,000kmあるという。 「国道16号」は建設省相武国道工事事務所(八王子市)に大変お世話になった。

平成3年12月1日 上鶴間公民館報第28号より

かつて相模原の造兵廠(兵器・弾薬などを造っていた所で造られた中戦車は八王子道(旧道)を通って横浜へ運ばれていましたが、大きな重戦車を運ぶための道路が必要となり、昭和15年(1940)から工事が始まり、コンクリートの厚さ25cmという丈夫に造られた道路で、完成は太平洋戦争終了後となった。この道路は首都圏を廻っている環状道路である。

D4 旧相模原陸軍病院(現相模大野中央公園ほか)

昭和15年(1940)に建設された陸軍病院は、戦後そのまま米軍相模原医療センターとして使われていた。相模原陸軍病院の敷地は現在の市営駐輪場前の交差点が東の端。

西側は相模女子大手前の信号まで続いていた。昭和20年(1945)にアメリカ軍に接収され、米軍医療センターとして37年間使われていた。

ロビーファイブ地下駐車場入り口付近に正門、業務スーパーのあたりが西門だった。

ロビーシティから中央公園付近に病棟があり、市営駐車場のあたりが倉庫、相模原中等教育学校付近はヘリポートとして使われていた。

1960年代後半から激化したベトナム戦争の頃になると、横田や厚木の基地経由で傷病兵を運ぶヘリコプターの離着陸が激増したそうである。

昭和56年(1981)4月に返還されてからしばらくは廃墟のまま放置されていたが、昭和61年(1986)からの再開発により跡地には、昭和60年(1985)4月には

県立相模大野高校開校(現:相模原中等教育学校)、昭和62年(1987)にはロビーシティの入居開始、平成元年(1989)12月メディカルセンター、平成2年(1990)1月には

相模大野図書館とグリーンホールが開館した。9月に伊勢丹相模大野店が開店し、返還後およそ10年かけて一帯の再開発が行われた。

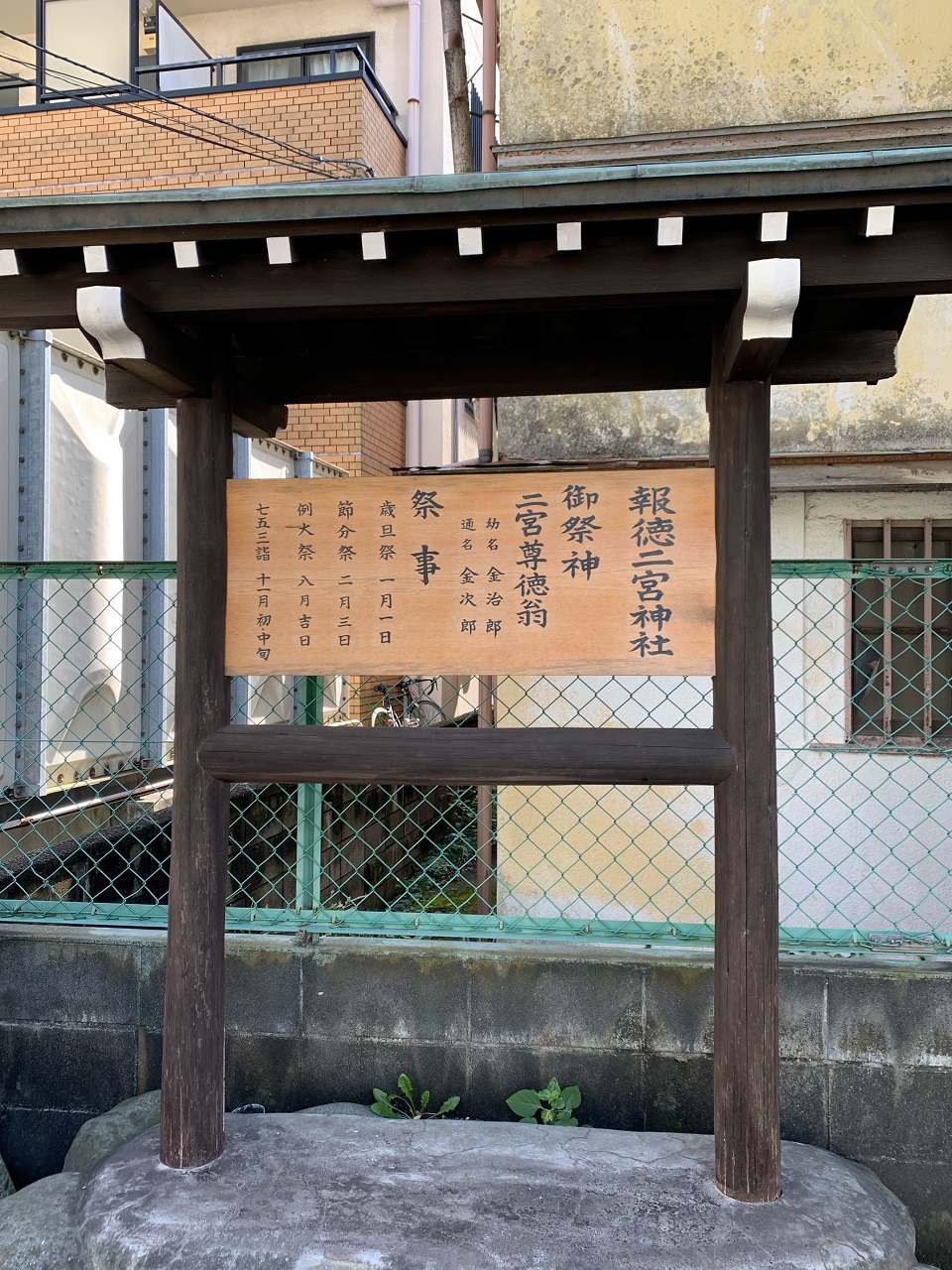

D5 報徳二宮神社

戦後、軍都としての役割を終え再出発をした相模大野で、町の発展と住民の一致協力を願う神社を建立しようと、小田原市の報徳二宮神社から小さな仮宮に分霊を受けお祀りしたのが始まりである。

長らく小さな仮宮のままだったが、30年あまり経った昭和50年(1975)に地域住民の尽力により社殿が新築され、現在も町の人々が大切に守っている。

二宮尊徳(金次郎、1787~1856)は江戸時代の小田原藩に生まれ、飢饉や貧乏に苦しむ人々が安心して暮らせるよう農村復興政策を考慮し、各地の農民を救った偉人として知られている。

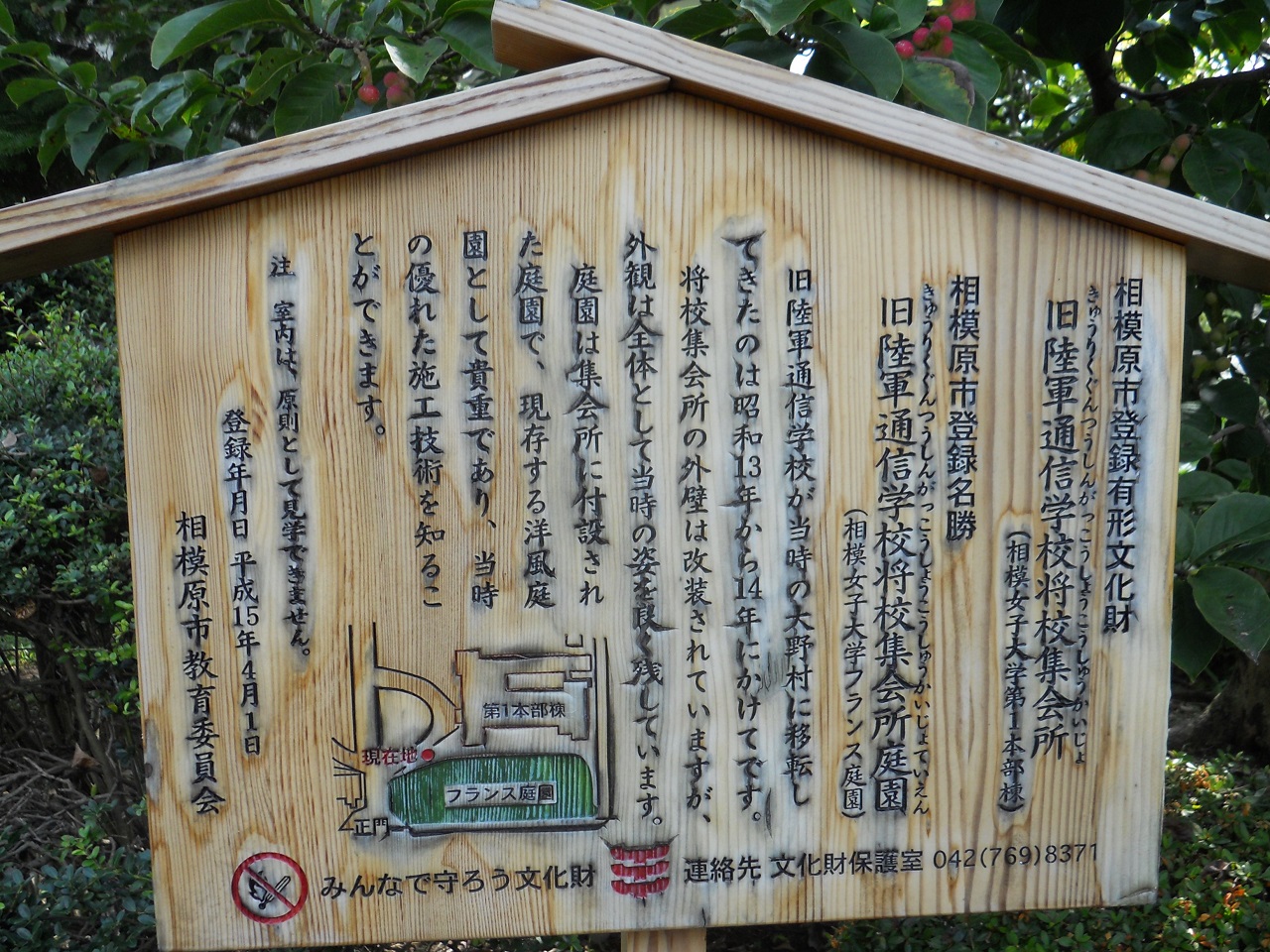

D6 旧陸軍通信学校(現相模女子大学)

相模女子大学、谷口台小学校、大野南中学校、神奈川総合産業高校などがある場所には昭和14年(1939)東京の杉並から移転してきた陸軍通信学校があった。

昭和元年(1925)東京の杉並に設置された通信学校は、陸軍士官学校が昭和12年(1937)に市ヶ谷から座間に移転したのにあわせて、士官学校の練兵場を利用する目的もあり、

昭和13年(1938)から14年(1939)にかけて当時の高座郡大野村に移転して来た。歴代13名の校長は陸軍少将だった。

女子大の正門を入ってすぐ右にある将校集会所とフランス庭園(平成15年(2003)「相原市登録有形文化財と登録名勝」に指定)手前の植え込みの中には防空壕跡、左側の守衛室の

少し先にあるマンホールには旧陸軍の星のマークを見ることができ、正門から真っ直ぐ本館に続く道や左側の運動場などが通信学校当時の姿を遺している。

女子大内にある将校集会所、フランス式庭園は今も現役で使われている。

相模女子大学のホームページでも詳しく説明されている。

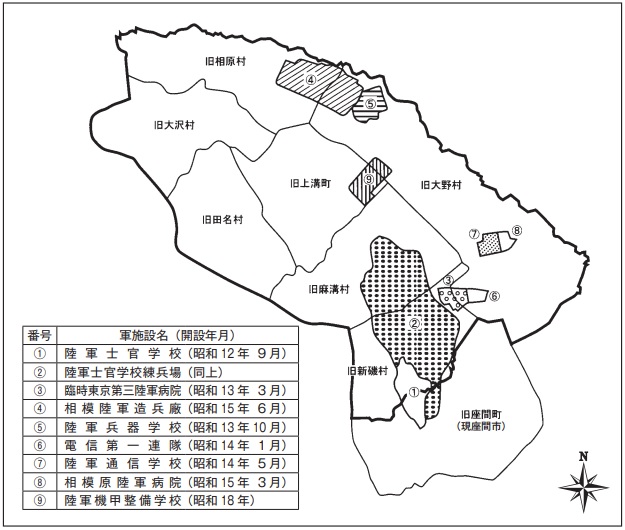

その後は図1のようにこの地域で9ケ所設立された。東京・中野の通信学校も手狭となり昭和14年(1939)移転となった。 その跡地に戦後昭和24年(1949)、1900年創立の「旧帝国女子専門学校(東京文京区)」・現「相模女子大学」が東京から移転してきた、現在、付属の幼稚園、小・中・高校の一貫校として昨年120周年記念を迎えた。地域に密着して貢献する教育機関として今日に至っている。また、北西部の一角に市立谷口台小学校が昭和26年(1951)に新設され、現在も多数の学童が通学している。

記録に残る、日本海軍連合艦隊司令部が発信した、昭和16年(1941)12月8日太平洋戦争開戦の打電「ニイタカヤマノボレヒトフタマルハチ」は戦時における通信部隊の重要任務を表している。陸軍は士官学校移転の2年後に通信学校を現在の相模大野に移転した、両校とも歴代校長は高級士官がつとめる重要育成機関であった。

当時の機材を現代のIT機材と比べると 科学の進歩をまざまざと感じる、伝書鳩が通信ツールとして軍隊や新聞社で活躍した期間があった。戦後、通信学校の伝書鳩小屋が谷口台小学校地内で見られたそうである。

参考文献:相模原市と米軍基地(令和2年4月発行)