![]() 昔の女性の暮らし

昔の女性の暮らし

| 今月の語部は、先月に引き続き宮下本町2丁目にお住まいの関口貞子さん、原きみさんです。 関口さんは、実家が麻溝に近い番田というところです。姥川沿いに農地があり、娘時代に養蚕をやっていました。結婚してからは、毎日忙しく休める時期はありませんでした。原さんの実家は、柚木のひな鳥山の近くでした。結婚してからはあまり養蚕はやっていませんが、結婚するまでの実家では、一生懸命養蚕をやっていました。 |

関口貞子さん(右) 原 きみさん(左) |

||

蚕と繭  繭かき |

繭には違いがあるのですか? 蚕座にヒキた蚕をばらまき、その上にマブシをのせると、蚕はマブシの中に入り繭を作りました。1週間ほどで繭になり、殆どの蚕が正常な繭を作りました。でも蚕によっては中で糸を吐ききれないうちに死んでしまって、繭が薄く透き通って、蚕が見えるくず繭もありました。上繭は欠点のないもの、中繭は汚れているものやマブシのあとがついているもの、玉繭は二匹で一つの繭を作ったもので、真綿などにしたものなどがありました。 玉繭は中に2匹のさなぎが入っています。蚕はまわりから糸を吐いて段々体に合わせて丸く仕上げてゆきます。2匹が共同で一つの繭を作ったもので、それが玉繭です。 玉繭は極わずかでした。しかし、玉繭だけを、出荷することがありました。それは工場で紡いで糸にするのでしょう。玉繭は糸が絡んでいて、普通の繭のように素直に糸引きができないので、手で引っ張って伸ばしながらつむいだことがあります。糸がごつごつとしていました。着物にしてもざらざらした布でした。絹の着物でも節がある着物があります。それは玉繭で作ったものです。また、玉繭は真綿にして布団に入れました。マブシから繭を取り外すことを、繭かきと言います。繭かきした繭は選別され、ケバ取り機にかけて外側のケバをとって出荷されました。 糸引きをすると、糸にならないものが出ます、これを30センチほどに引き伸ばして乾燥したものを「ながのし」と言っていました。 取った繭をどうするのですか? |

| 糸引きと生糸商品 |

|

| 繭の糸引きについて教えてください。 足踏み繰糸機の平鍋に繭を入れて煮ます。繭数個の糸を引き出し、一度、よりをかけて直径3センチほどのダイス状コキの穴に通します。コキを通して糸は上部に設置された糸車に足踏み動力で巻きとられます。 糸は4本か5本で、鍋の中で繭がぐるぐる動いて糸がほぐれ、やがて繭が薄くなりさなぎが出てきました。糸がなくなると、また新しい繭から糸口を探して引き出し、他の糸と合せるようにつけました。新しくつなぐ糸を投げつけるようにしてつないでいました。投げつけると言っても、鍋から4本か5本の糸がコキを通って繰られてゆくそのコキの下に、すばやく一本の糸を足していくという作業でした。 糸が途切れていないか、始終目を配っていないといけなかったので大変でした。足踏み繰糸機で、2本の糸を引く人は普通で、よほど手ばしっこい人は同時に3本の糸を引きました。 私は、おばさんを手伝って繰り糸の準備をしました。一升枡に繭を入れて、それを12、13個作って学校に行きました。これは、おばさんが一日で引く糸の量でした。一升の繭から糸引きして1枠の絹糸ができました。12枠で一カマ(生糸の単位)と言っていました。おばさんが引く一日の繭の準備と言うか、下準備を良くやっていました。 はきたてから繭かきまでは、1ヶ月ほどでした。春蚕は1ヶ月ぐらいかかり、夏、秋蚕は共同飼育で二眠から飼育したので、期間は短縮されました。 できた絹糸はどうなるのですか? 実家の近くに絹糸のあげ場があり、そこに玉つくりのおじさんが居ました。 ひとカマ、ふたカマと糸引きして、巻き取った木枠12個分の糸の束・ひとカマ分に竹の棒をさして、あげ場に運びました。すると絹糸がきれいに揃って巻かれ、束ねられて、しかもきれいな紙に包まれて見違えるようになって、帰ってきました。きれいな風呂敷に包んで、貰い受けてきました。大きな缶にいれて、大切にしまっておいて、相場を見ながら高値を見計らって、絹糸の商人に売りました。 機織もしました。機織機がありましたので絹織物を作り、それを紺屋に出して染めてもらいました。今でもその着物があります。玉繭から紡いだ着物もあります。これはすべて女性の仕事でした。 |

引いた糸で真綿を作る。  機織 |

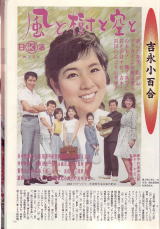

| 正月15・16日、3月のひなまつり、4月3日の神武天皇、4月8日のお釈迦様、5月の節句には、昼前は働き、昼から八王子で必ず映画を見ました。八王子の上の方に八光館(はっこうかん)があり、半分映画で半分実演をやっていました。そこには、灰田勝彦や乙羽信子、水谷八重子などが来ました。かなりいい俳優さんが来ていました。松竹や大映、日活の映画館があったけど、そこよりも八光館のほうが良かったです。電車があったので、八王子に行きました。 楽しめる時期は結婚するまででした。ここへきてからは忙し通しで手仕事が結構あり、休める時期はありませんでした。 農協の婦人部が主催で、盆踊りがありました。昔の旭地区(相原から清新まで)の婦人部が、学校の校庭で盆踊りをしました。橋本の小学校の近くに農協がありますが、そこが中心になってやっていましたね。 (関口さんは)乳牛を2,3頭飼っていました。牛乳をとって売りに出していました。生き物だから世話が大変でした。乳牛や蚕を飼ったり結構忙しかったです。実家は麻溝に近い番田というところで姥川沿いに水田があったことで、その仕事をしていました。 (原さんの)実家は柚木・雛鳥山でした。永林寺の檀家で、4月23日と10月23日は「ひふみ」とか「いなば」という芝居の座が永林寺の境内にやってきました。子どものときには、よく見に行っていました。田んぼのふちを借りて芝居をやることもよくありました。車芝居とかは5銭だったと思います。道具等を貸すと、「おまえのところはいいよ」などと言って、こどものため無料にしてくれました。 子どもが生まれたときのお宮参りは、今と同じようにやっていました。女の子は1日早かったんです。 |

出典 「なつかしの日本映画ポスターコレクションPART2」 近代映画社 |

|

| 結婚について |

|

| (関口さんは)結婚は、一度も会わずにお嫁に行きました。まわりの人の紹介でした。(原さんは)荻原さんと近所の方の紹介で嫁いできました。今だから思いますが、人生がそういうふうに生まれてきているのかなと思います。右も左も何もわからずいきなり結婚式で、そこで初めて相手と会いました。次の日から家のことをやりました。新婚旅行なんてなかったし、なにも知らなくてもその家の一員として働きましたよ。 | |