小山の講中![]()

| 今月の語り部は、2丁目にお住まいの関口昇さんです。関口さんは、前こばと児童館の館長さんです。当初は、お正月に関するお話を伺う予定でしたが、関口さんは、昔隣近所が助け合った「講」についての話をしたいということで資料等を用意されていました。こんな貴重なお話が聞けるのは、願ってもないことなので、「講」に関する話を中心に、お伺いすることとなりました。 |  |

||

| 講−横根更生会 |

|

講中の道具類を収めていた蔵  講中蔵の中 |

関口さんのお住まいの地域を横根と言います。この地域に、5〜6軒を1組として3組で構成する講があり、「横根更生会」と呼ばれています。3組からそれぞれ役員を選出し、関口さんは、現在、「横根更生会」の会長でもあります。この名称は、以前は「横根講中」と呼ばれ、明治時代から続いており、2〜3年に1回総会をやっています。 講は、昔の人達が、冠婚葬祭などお金や手がかかることに隣近所が、助け合う為に作られた組織であり、「横根講中」は、以前横根バス停があった近くの講です。宮下地区には、たくさんの講がありました。 冠婚葬祭は、通常各家庭で行ったので、その際使う食器、酒樽、おひつ(ご飯を入れる)、火鉢が多数必要になります。これらの道具を共同で使います。これらをしまっておくために小さな倉庫が、関口さん宅近くのお地蔵さんの前あたりにありました。鍵は、関口迪彦さん宅が管理していました。(写真参照)これらの道具類は、博物館に寄贈され、その時、小屋も取り壊してしまいました。博物館に行けば、道具類があるはずです。 宮下には、矢掛、横根、すさき、領内出(りょううちで)等の講があったそうです。 |

| 講の行事 |

|

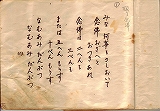

| まわり念仏 昔は娯楽があまりありませんでしたが、春と秋の彼岸の時に、「まわり念仏」というものがありました。これは、たくさんの数珠(じゅず)を紐で結んで、これを多数の人が、念仏を唱えながら数珠を順送りに隣の人に送っていく行いです。祖先の方々に感謝やお礼をはらう意味が含まれています。念仏録(テキスト)も残されており、ありがたい教訓も含んでいます。右の写真はその中の一節です。 これは、当時女性だけが参加できました。平成9年3月17日にこの「まわり念仏講」が関口博章さん宅で実施されました。これが最後となります。この様子がビデオで残されており、とても興味深い映像となっています。 この講は、そろそろ、その使命を終え、解散しようかという話もあるそうです。こういう歴史的な財産は、出来るだけ後世に残して頂きたいと願っています。 おひまち 関口さんの小さい頃、「おひまち」という行事があったそうです。当時、この地域は米が取れなかったため、普段は米と麦の混ぜご飯でした。普段は米が3割ですが、この日だけはすべて米のご飯という楽しい日でした。他には、おにしめ、里芋の煮物などごちそうが並んでいました。この「おひまち」は、順番に講中の各家庭を借りきって行い、講中の子供達が招待されていたそうです。小さい子供にとっては、まさに心待ちの楽しい日です。年に1〜2回開催されていました。 だんご焼き(まゆだんご) 昔、この地域では、1月14日に道祖神の前で「だんご焼き」をしました。通常、他の地域では、1月8日の「どんど焼き」と呼ばれる行事と同じもので、正月飾りの品を用いてだんごを焼きます。このとき、その形を繭の形にしたり、丸やごく稀に三角もありました。この地域は、養蚕が盛んだったので、蚕の成長を願う意味もありました。道祖神は、宮下本町地区にいくつかあり、そこで「だんご焼き」を行っていたそうです。 |

まわり念仏録   講中の座布団  講中で使った祝樽 |

| その他の昔からの行事 |

||

蚕影神社 |

蚕影神社のおまつり 宮下本町2丁目の自治会館のすぐ近くに蚕影神社があります。開催時期が鮮明ではないのですが、農閑期におまつりをやったそうです。ここでは、「神楽師」(かぐらし)と呼ぶ役者を呼んで芝居をやりました。この時、専門のお店が出てまゆだんごなどを売っていたそうです。 隣近所のきずな 当時の家を新築する時、隣近所を呼んで念仏講をやりました。また餅投げ等もその当時からありました。蚕が終わった農閑期などには、近所の軒先でお茶のみ会等をやりました。『以前は、こういう事を通して隣近所のきずなが強かった』と関口さんはおっしゃっていました。 |

|