小山茶の文化

小山茶の文化

| 昭和の初め頃、宮下にはおよそ100軒ほどの家がありました。屋敷は広く殆どの家には屋敷の周りや畑の周りにお茶の木を植えていました。お茶の木は常緑樹であまり大きくならないので、隣との境界の役目も果たしていました。どこの家でもお茶は自給自足で、すべて手作りでした。 今月は、関口茂夫さん・貞子さんご夫妻、関口虎夫さんにお聞きした小山のお茶の文化について紹介します。 |

関口茂夫さん宅のお茶の木 |

||

| お茶の木のこと |

|

|

お茶の木は、山茶花に似て葉は硬くてバリバリしています。山茶花は山茶といったくらいでお茶にもなりました。お茶の花は10月頃に咲き、夏に実ができます。つぼみのうちはまん丸で堅く、子どもの頃、紙鉄砲の弾にして遊んだそうです。お茶の実は戦時中油をとるために供出しました。(関口武雄さん) 日本茶は摘みとった若芽を蒸してから、焙炉の上で揉みながら乾燥させ、独特な味と香を引き出すもので熟練を要します。 |

|

【八十八夜の茶摘】 【蒸す】

【ほど(焙炉)】 土蔵の壁と同じで、火災と高温に耐えるようにできていました。 「ほど」がない家では、囲炉裏に木の枠を組んで、焙炉の代りにしました。 炉の上に和紙で作った茶葉の受皿がありました。受皿は畳1枚ほどの大きさでおよそ厚さ2センチ、高さ15センチの木の板で枠を作り底に和紙を張ったものです。書道の半紙ほどの和紙・はじきらず(端がすいたままのでこぼこ)を何枚も何枚も重ねてのりで張り合わせて作りました。焙炉は1年に1回使うだけで、あとは炉の上に板を載せ、置物の台になっていました。 【お茶作り】 炉の内部に灰を入れそこに1俵(4貫目で15kg)の木炭を入れました。火力が強すぎる時は炭火の上に薫炭(籾殻を炭に焼いたもの)を掛けて火力を押さえる等、調節しました。 炉の上に受皿を置き、蒸した茶葉をその上に広げて乾燥させ、焙炉の両サイドに人が立って手早く茶葉を揉む作業をしました。 乾燥させるのですが、乾燥する前に茶葉を針のように撚らなければお茶独特の風味を閉じ込めることができません。ぬれているうちに揉むと団子になり、乾きすぎると粉になってしまいます。茶葉を広げては、適度に乾燥した茶葉だけをすばやくまとめて揉む、この作業の繰り返しです。汗だくで心身ともに疲れるたいへんな作業でした。 お茶作りは「ごいち」といって、茶葉5貫目(1貫目は3.75kg)に対しお茶が1貫目取れる。すなわち製茶は5分の1になるということです。 お茶作りは、朝、暗いうちから始めて夜まで12時間かかって1貫目のお茶ができました。もちろん茶摘は前日に終えて、すっかり準備した状態から始めました。 【焙炉の手入れ】 焙炉の熱源は木炭です。火力が強すぎると茶葉が乾燥しすぎると同時に受皿の和紙が焦げて穴が開いてしまいます。茶葉がある時は穴が開くことはないが、なくなれば炭1俵の火力ですからすぐに穴が開いてしまいます。不思議なもので湯呑みに水を入れて真ん中に乗せておくと、和紙は焦げなかったそうです。 こげるとその上から和紙を張り重ねて修理したそうです。昔使っていた店の古い帳簿などを貼って補修していたそうです。 【お茶の保管】 手作りしたお茶は、石油缶二つくらいに入れて保管し、1年間飲んでいました。 お茶は湿気を嫌うので、石油缶の上部をすぼめて丸く蓋付にした缶に保管していました。蓋は隙間なくフィットしていて気密性が保たれていました。どこの家でも高い棚に保管しましたが、さらにこの缶を囲炉裏の上に保管した家もありました。今も関口茂夫さん宅には、お茶を保管した缶が保存されています。直径22cm、高さ30cm、蓋の部分の径は9cmほどです。(関口虎夫さん、関口茂夫さん) |

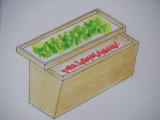

茶摘みをしてもらいました。  茶摘用のはさみです。  ほど(焙炉)の想像図   お茶の保管容器 |

摘んだばかりのお茶の葉 |

今では宮下にもところどころお茶の木は見かけますが、お茶を手作りしている家はありません。お茶作りの道具、焙炉なども見当たりません。しかしこの小山地区に長い間培われた日本古来のお茶の文化をいつまでもいつまでも後世に伝えたいものです。 |