蓮乗院と小山

蓮乗院と小山

| 今月は、東橋本・蓮乗院住職岡崎秀健さんに「蓮乗院と小山」と題して、小山の人の流れ、天縛皇(てんばくこう)神社との関係、寺子屋・養麟学舎(ようりんがくしゃ)、新田開発の歴史、さらに興味深い市指定有形文化財の「順席」などについてお話しいただきました。 なお「順席」については、発見された神崎先生のお話しを交えて、さらに詳しく、7月に掲載する予定です。 |

|

||

| 蓮乗院由来 |

|

|

蓮乗院は真言宗智山派寺院で天縛山蓮乗院無量寺という真言密教寺院です。主として布教、葬儀、法要、団体参拝兼懇親旅行等を行っています。真言宗は1200年近い歴史があるため沢山の分派が出来ており、高野山派、東寺派、醍醐派、善通寺派、智山派、豊山派、などがあります。蓮乗院が属する智山派には大本山が三つあります。成田山新勝寺、川崎大師平間寺、高尾山薬王院です。この下に、日野の高幡不動金剛寺などの別格本山があります。真言教主は大日如来様で、当寺のご本尊様は不動明王様です。大日如来様は宇宙を象徴し、宇宙の心とされています。当寺の創建は、後奈良天皇の天文3年(1534年)に長尊という方が安楽坊と法泉坊という小堂を合わせて一院として開きました。ここの住職は、普通高尾山にいる事が多く、檀家の用事がある時に、もどって来たりしました。そういう歴史を経て高尾山薬王院末寺の一臘(一郎次郎の様に一番の意味)の格式を持つ筆頭の名刹とされました。残念ながら蓮乗院は明治11年に全焼してしまったので全くと言って良い程記録が残っていません。現在の記録は他の文献より引用したりして作成しました。また、現在の建物は檀家のご寄付により、客殿、山門を昭和59年に再建し、本堂は平成6年に完成しました。 |

|

蓮乗院は、お宮さんの別当(管理)をしていました。明治維新の神仏分離までは、小山村の鎮守である天縛皇神社の他に7社と阿弥陀堂、薬師堂を持っていました。慶安2年(1649年)には幕府から御朱印地として8石4斗(840升)を貰っていました。8石4斗はそれ程多くはありませんでしたが、その他に貸した寺領からのお供えでお寺を経営していたようです。 [新田開発] 幕末の天保14年(1843年)江戸時代の終わる20数年前、新田開発を原清兵衛光保さんという方が中心となって、現在の129号線、市役所通り、横浜線の通りを開墾し、最初140町歩、安政3年(1856年)順次200町歩、全部で400町歩前後位が開発されました。当時の代官は、江川太郎左衛門という方でした。代々同じ名前なので何代目かわかりませんがその当時の太郎左衛門の代官所に所属する方達が蓮乗院に宿泊し職務を行いました。 |

蓮乗院持ち天縛皇神社  元和元年本堂再建 慶安2年御朱印頂戴 |

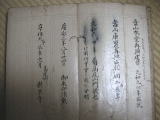

漆塗木製表紙の過去帳  過去帳の内容 |

蓮乗院の檀家のほとんどが農家でした。その頃は、百何十軒しかなかったようです。この辺りは高尾山が近く、高尾講(信者の団体)がたくさんあり、関東一円に信者がいました。講社と呼ばれるグループをつくり参拝しますが、蓮乗院にも立ち寄りました。蓮乗院の講もありました。戦争中に梵鐘を供出しましたが、これは江戸講中によって寄進されたものです。これらは、鉄砲や金型となりました。寺の周りには大木がありましたが、これも供出しました。年中行事としては、元旦に行う檀家の安全祈願、親寺の高尾山で現世利益の家内安全・交通安全・当病平癒・諸願成就を祈るのに毎年100人くらい連れて行き団体で祈願しました。後は施餓鬼と言って字の如く恵まれない多くの御霊を蓮乗院の檀家が集まって供養を行います。その他、お盆の行事、お彼岸、御詠歌、大晦日の除夜の鐘、お勤め、布教もあります。 [過去帳] 見せていただいた台帳の表紙は、漆塗りでしたが、漆の一部がはげていて古さが偲ばれるものでした。月命日法要の為か亡くなられた方の年は無関係に日にち毎に同じページに記録がされています。(現在は、年月日順に並べて記入されているそうです。) 記入されている方々には苗字が少なく、名前だけがほとんどで、続いて戒名が書かれています。 |

養麟学舎開設之地 |

蓮乗院にも寺小屋がありました。明治5年に政府の学制発布を受け、養麟学舎というのが開設されました。国民に学問を知らしめ偉い人を育てるのが目的だったと思われます。明治11年に全焼した際、蓮乗院の東側にある代々学問に携っていた霧生家という屋敷に移したそうです。そこに随分沢山の人が通われたそうです。次第に境川の向こうの町田の人も入ってきて収用しきれずに氷川神社に分校を作ったということです。相原、小山、橋本の3つのお寺の寺小屋が集まって旭小学校となったようです。相原は正泉寺「益進学舎」、小山は蓮乗院「養麟学舎」、橋本は瑞光寺「本然学舎」。はっきりは言えませんが、相原、橋本にも石碑が残っています。 *原氏についてのこぼれ話* 原氏は武田の重臣の原大隈守の子孫と言われています。(原大隈守には川中島の戦いで武田信玄と戦う上杉謙信の馬の尻を槍で刺し信玄を守ったという逸話があります。) 武田家が勝頼の代に全滅した後、家臣は、戦争の処罰を逃れるため帰農していました。 大きな畑を持ったり、その他埼玉から横浜の方まで、絹の商売などを始めた方もいたようです。 昔から農家は、綿屋、絹屋、しょい屋(醤油屋)など、そういうものを作って販売していた名残の屋号もあったと聞きます。 |

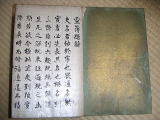

| 「順席」の発見ついては、全くの偶然です。30年くらい前に市立博物館の館長で神崎さん(当時明治大学の先生)が発見されました。焼け残った物置を調べていたらたまたま出てきたものです。順席を作成して配る担当の藩があったようで、誰が作ったかわかりません。ここにあると言う事は、ここを領していた烏山藩の人が持っていたものが残ったとも考えられますし、江川代官が持って来たという人もいます。持っていた事自体が罪になるので、昭和の時代まであったのがとても不思議です。書かれている内容は御三家から順々に名前、座る部屋、席順です。筆で書いてありますが、まるで万年筆で書いた様で、実に見事なものです。 現在相模原市指定有形文化財に指定されています。日本では、2冊しか無い貴重なもので、他の1冊は国会図書館に所蔵されています。 |

「順席」 |