すすきの保育園設立のお話 Part1

すすきの保育園設立のお話 Part1

| 今月の語り部は、すすきの保育園理事長の重本和子さんです。重本さんは、戦後の混乱期の物のない時代を含め60年間、この地域の乳幼児保育に関わってこられました。そして現在も毎日、保育園に勤務されています。背筋をすっと伸ばして話されるお姿は80歳を越えているとは思えません。今回は相模原市内で最初にできたすすきの保育園の成り立ちや当時の様子などお伺いしました。 |  重本和子さん |

||

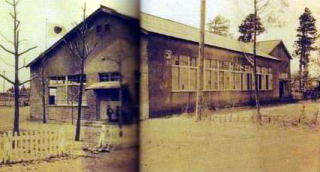

昭和20年秋、発足したすすきの保育園園舎(元将校クラブ) 「すすきの保育園創立60周年記念誌」より |

|

昭和21年度一期生 すすきの保育園創立60周年誌 |

戦争中の造兵廠(ぞうへいしょう:現在の相模総合補給廠内)には、女子挺身隊※や地方から徴用された兵隊でない男の方達もいました。でも、終戦後みんな帰ってしまい、女子寮だったすすきの住宅ががら空きになりました。その住宅には罹災証明(りさい:戦争中敵機の空襲によって家を焼失したり、その他によって生じた被害の証明書)を持った人が入居できました。その中に私の姉の白鳥信子もいました。また、満州からの引揚者が造兵廠の中の南寮・北寮に入りました。そのため小山の人口がとても増え、それにつれて子ども達も増えたので最初30〜40人くらいしかいなかった第2旭小分教場(後の向陽小学校)は、造兵廠の中の旧兵舎に移転しました。 ※女子挺身隊 太平洋戦争下の女子の勤労動員組織。満12歳以上40歳未満の未婚女子により居住地・職場で編成。1年間工場・農村に勤労奉仕。 広辞苑より 終戦直後の昭和20年の秋、姉とこの辺の若い婦人達のグループ(マーガレット会といいました。)が中心になって保育所ができました。朝早く仕事に出て、夜遅く帰ってくる親達のかわりに子ども達を預かって世話をしたのです。場所は、造兵廠の中の使わなくなった将校クラブの建物でした。最初は「すすきの幼園」と言う名前でした。まだ保育園というのがありませんでした。保育園として相模原町に申請したのは昭和21年4月です。児童福祉法が制定される前(昭和23年1月に制定)のことです。 保育園の給食は昭和23年4月から始まりました。当時、栄養士として病院に勤務していた私は保育園で給食をやるから手伝ってと姉(すすきの保育園初代園長、故・白鳥信子さん)によばれたのです。 その頃の親達は、朝5時5分の電車に乗って出掛けていきました。横浜線は単線で1時間から1時間半に1本でした。早朝から出掛けたのは、その日の仕事をさがし選ぶ必要があったからです。また、中には、吉祥寺・国立・川崎・横浜・新宿辺りに行商に行っている人たちもいました。食べ物がない時代だからさつまいもを蒸したものや、粉にして団子にしたものなど、持っていけば飛ぶようにして売れたそうです。1日に4回も5回も往復して帰ってくるのは深夜になりました。そのため、朝4時40分から夜中12時まで子どもを預かりました。今日より明日、明日より明後日、この子達の暮らしが良くなればいいなと、思っていました。 子どもを預かってくれるところがあると評判になって子ども達はたちまち150人くらいになりました。当時、先生は5〜6人。一番小さい子は2才くらいでした。 昭和24年頃になって、神奈川県で保母資格を授与する為の講習が開かれ、その時保母資格をとりました。7月、8月、9月に各1週間ほど行われました。そういうのが昭和30年くらいまで続いたんじゃないでしょうか。そのうち保育専門学校が始まりました。 昭和28年、造兵廠の接収にともなって、小学校と保育園が現在のところに移転しました。最初、木造の建物で小学校は平屋で3棟、そして保育園も平屋でした。 |

| 最初の保育園の様子 |

|

嬉しいことに宮下の方が山羊3頭・アヒル13羽寄付してくれましてね。アヒルが卵を産んでくれました。それを給食で、順番に目玉焼きして食べさせました。山羊の乳は、ガーゼでこして沸かしてこれも順番に飲ませました。山羊の乳絞りも上手になりましたよ。 保育園の周りにいちょうの木がいっぱいあってみんなで木登りをしました。昔は、雪が1Mくらい積もりました。造兵廠の接収される前ですから中には山坂があったんですね。ちりとりの大きいのを使ってすべりっこしました。前をきゅっと持ち上げるとピューとすべり、体を前に倒し加減にすると止まります。他にもいろんな遊びを考え出しましたよ。 お散歩にも行きました。東京都の長池公園まで1時間くらいかけて歩いていきました。どんぐりがいっぱいあって、しめじ、あけび、からすうり。じねんしょ(山芋)は木につるがまいていますので印を付けておいて、秋には葉っぱが枯れますので育った頃に掘ってきます。柿もいっぱい生っていました。国の山ですから誰も文句を言いません。 ある時、坂の下の川の草の茂みを何気なくのぞいてみるとそこにどじょうがいたんです。「あら、こんなところにたんぱく質がいるじゃないの。」と、驚きました。これを食べる人達は幸いと思いましたね。 当時の保育料の正確な金額は忘れてしまいました。お金をはらえない人もいましたし。その頃は石鹸もなくてしらみだらけの子もいましたよ。第1期の昭和21年度に入ってきた子どもの親たちが花を栽培してそれを売って石鹸を買ったりしてくれました。 遠足へ行こうって、計画しても、お弁当持って来られない子もいるんですよ。ですから、前日の夜10時くらいに家を訪ねて「お母さんが用意したってことで遠足に持たせてください。」と、おやつを渡し、お弁当は私が持っていきますから、先生が用意してくれるからと言って出してくださいとお願いしました。お弁当がないから休むことになったらかわいそうじゃないですか。次の日にみんなで遠足面白かったね〜なんて話すのに自分だけ参加してないなんてね。 その頃の先生たちの給料は4円くらいでしたね。相模原駅前の横浜銀行の前が昭和30年くらいまで坪単価10円でした。給料の2.5倍から3倍にあたりますね。今も土地の値段ってそんなものでしょ。うまくできてるのよね。 |

卒園生とのお別れ会 すすきの保育園創立60周年誌  5人の保母さん達 すすきの保育園創立60周年誌  |