地元大野台を学ぶ Jimotogaku Oonodai

「開拓史ー茫々たる原野から」report

「開拓記念碑」

太平洋戦争終戦後の昭和20年、満州からの引揚者により大野台4丁目一帯の開拓が始められました。開拓の指導的役割を担ったのが、神奈川県から満州に送出された神奈川開拓団出身の人々でした。

この碑は、昭和43年6月30日に建立された開拓記念碑です。

現在は、大野台第2児童館の庭に移築されています。

「茫々たる原野から」

私たちの住む大野台は、江戸時代には相模野と呼ばれ、雑草や雑木、萱などが茂る広大な原野の中にありました。

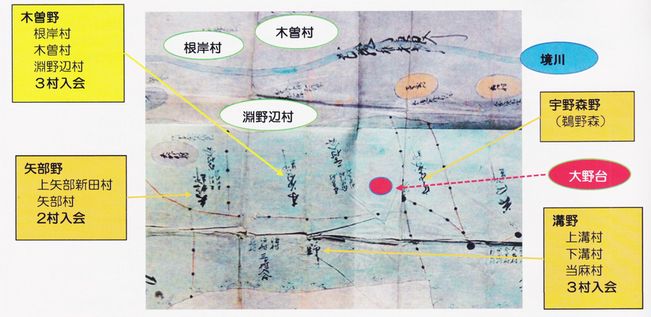

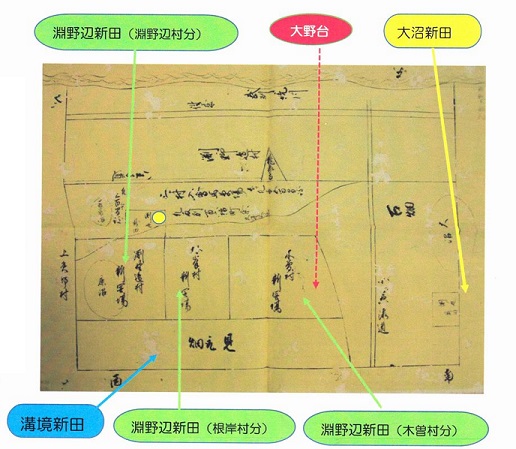

左の図は元禄年間に書かれた「相模野周辺三十六ヵ村入会絵図」です。台地の真ん中に大きく各村の名を付した入会地が広がっています。この入会地から萱・雑草・柴・笹そして落ち葉などを刈ったり集めたりして、田畑の肥料(堆肥)を始め、牛馬の飼料や燃料などに使っていました。各村々は中央に広がる野の四邊に存在しています。

(元禄年間 相模野周辺三十六カ村入会絵図・相模原市史第二巻所収)

「相模野開拓」

大野台周辺地域の開発には深くかかわった村は淵野辺村はもちろんですが、木曽村(現在の町田市木曽東・木曽西付近)と根岸村(現在の町田市根岸・根岸村付近)です。その理由は、淵野辺村内にある広大な原野は木曽野あるいは淵野辺原といわれ、この三カ村の入会地であったからです。

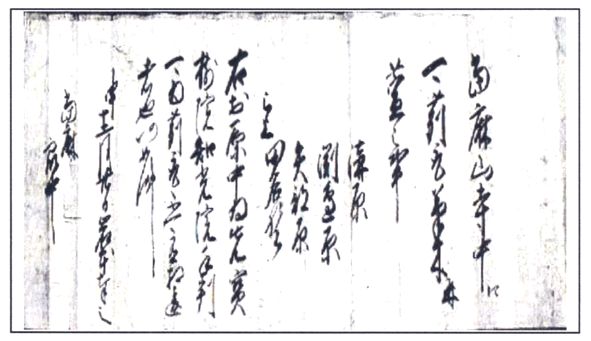

その利用について、江戸時代以前に、後北條氏が当麻山無量光寺に出した秣場(まぐさば)刈取りの許可書があります。(当麻山無量光寺所蔵文書・相模原市史第五巻所収)

内容は、溝原・淵野辺原・矢部原・田名原などに村人たちが入って、当麻山へ納めるために草木や萱などを刈り取らしてもよいというもので、宝樹院・知光院は当麻山にあった寺院の名前です。またこの文書は中世の相模野入会について知ることができる唯一のものとされます。なお、この文書を発給した後北條氏は小田原を根拠に関東一円に勢力を伸ばし、相模原も後北條氏の支配の中にありました。

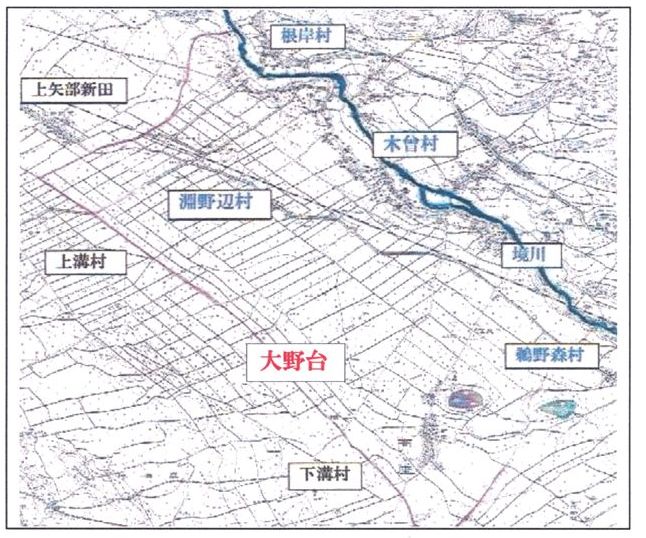

戦国時代が終わり、江戸時代に入ると相模原の村々は幕府の直轄領となり代官が納めていましたが、地方直しなどにより、次第に幕府御家人の知行地となるところもでてきました。一方で秣場など開墾されていない土地については幕府から村々に開墾するよう促されるようになりました。大野台がある三カ村入会地も元禄、享保、文政の3回に渡って淵野辺村・木曾村・根岸村の3カ村により開墾がなされました。

上の地図は大正10年(1921)のもので、淵野辺村・木曾村・根岸村の3カ村の位置を示したものです。(大野台の場所を赤字で入れました。)

「溝境新田の開発」

溝境新田の位置は、現在の地図で富士見3丁目信号付近から大野台入り口までの距離で、幅はゴルフ場前の道路と御嶽神社前の道路との間ぐらいの幅で広がっていました。この溝境新田の開発は、いつから行われたのかは明確ではありませんが、享保8年(1723)に代官・日野小左衛門によって、検地がなされたことがわかっています。全体の長さ千七百三拾二間(約3.2km)、約百町歩(約99ha)を三村で開発を行いました。この開発では開発地を一人分長さ一九三間六尺三寸・横五間半の一区画三反五畝十歩として村の小前百姓の人数310人に等しく分けられました。寛政十年に淵野辺村組頭甚左衛門が役所に差出した書付にも書かれています。この開発は、上溝村との争いをなくすためといわれており、実際には開墾せず、見附畑として薪炭林などの雑木などを植えていました。

「淵野辺新田の開発」

淵野辺新田は溝境新田を境に、おおよそ今の鹿沼公園あたりから、木もれびの森(道者みち)までの短冊形に広がる地域です。

この開発は文化元年(1804)、幕府の巡見による相模野秣場見分から始まりました。木曽宿(現・町田市)に逗留した役人に淵野辺村名主平左衛門が呼び出され、秣場開発の事情を聞かれました。その時に差出した書付の中でも享和2年(1802)に淵野辺村・木曾村・根岸村の三カ村で協議し、見取畑家別請をして、地頭所へお願いをしましたが、いろいろな事情があって、そのままにしておいたと述べています。

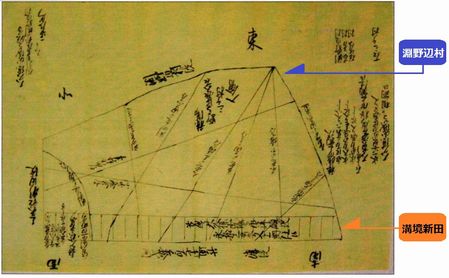

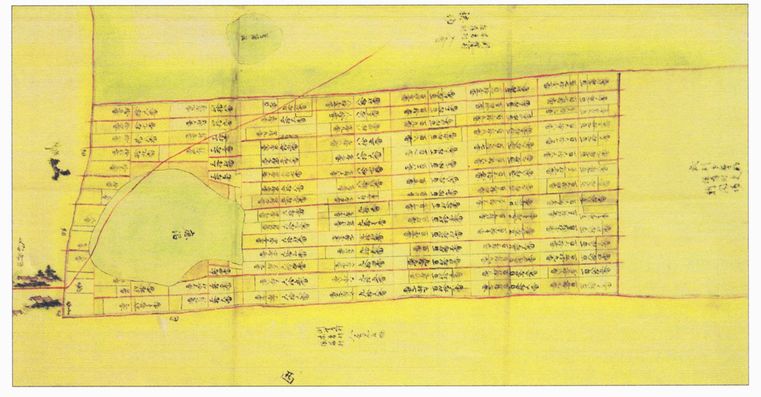

上の絵図は淵野辺新田となる三カ村入会の位置と、請け負う村名を示したものです。右の古畑は大沼新田、下段の見付畑は溝境新田です。

また、入植して定住開墾した16軒の場所(図中米印)も描かれています。

(淵野辺・根岸・木曾3カ村新開略図・鈴木家文書)

左の絵図は、淵野辺村小前百姓全員に分割し配置を示したものです。なお、この時点では木曾村・根岸村とも故障を言い立てており、具体的な計画書となっていません。二つの村による開発が済んで検地が行われたのは天保4年(1833)のことでした。

左の絵図は、淵野辺村小前百姓全員に分割し配置を示したものです。なお、この時点では木曾村・根岸村とも故障を言い立てており、具体的な計画書となっていません。二つの村による開発が済んで検地が行われたのは天保4年(1833)のことでした。

(淵野辺新田銘々割当図・淵野辺村鈴木家文書)

「淵野辺新田開発の中での入植」

前述したように淵野辺新田の開発は基本的には自分の家である本村からの通いで行われていました。しかし文政9年(1826)に当初計画していた新開の東端に、新たに久保澤海道をはさんで16軒の百姓が入植し、開墾することになりました。この開墾には村役人が代官所に家作代・井戸掘り人足補助金を借用できるようあらかじめお願いをしていました。その後いろいろな経過がありますが、借用することができて開墾がおこなわれました。

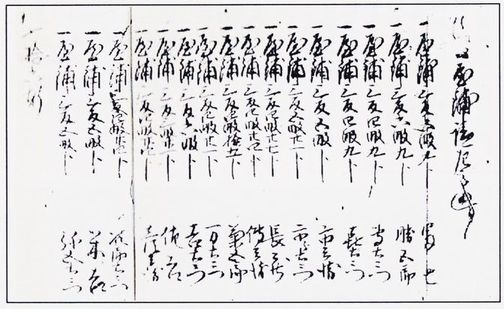

上の文書は入植した16軒の御屋鋪請を記したものです。屋鋪が三反六畝九歩〜三反三畝廿一歩まで多少の差がありますが家作をつくり開墾作業ができることになりました。屋敷内には家屋と雑事畑がありました。また、ここも他の地域と同様に井戸は85尺(約26m)ほど掘らねばならず、水に苦労していました。また、土地もやせており、肥料を多く必要とし、開墾にも苦労したといいます。検地は文政13年(1830)のことでした。

(諸事覚書・淵野辺村鈴木家文書)

「変わる土地制度と淵野辺村」

幕末から明治と大きく政治体制が変わりました。また同時に村々をめぐる仕組みも変わりました。明治4年(1871)4月全国一律の戸籍を作成するための準備として戸籍法を制定し区を置き、江戸時代からの庄屋・名主・年寄を廃止し、かわりに全国一律に戸長と副戸長を置きました。そして翌年10月に制度を変え、大区には区長・副区長を、その下に小区を設定し戸長と副戸長を置きました。この大区小区制度も明治11年には郡区町村制度に変わり、従来の村から次第に変わっていきました。

さて、江戸時代までは村ごとに年貢が決められ、村人が連帯して納めていた制度から、明治時代には土地を持つ所有者個人が納めていく制度に変わり、同時に現物納から金納に変わったことで大きな混乱も生じました。村人の中で地租の重さに困窮するものも続出し、土地は次第に経済的に豊かな富裕農民層や商人などに売られることになりました。こうした中で小作人となるものもありました。

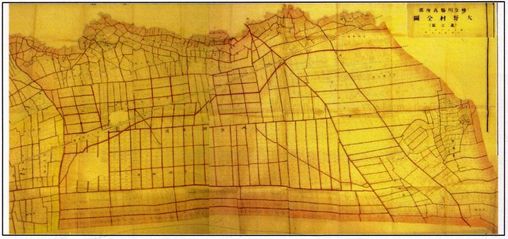

上の図は昭和4年(1929)の大野村の地図です。この地図にもあるように土地は細かく地番がつけられ、所有者がきちんと登記されることになりました。(淵野辺村・鈴木家文書)

「農地解放と戦後の大野台」

江戸時代の様子を見てきましたが、大野台の地域は木曽村の村人の努力によって開かれていったたことがわかりました。その後、明治・大正そして昭和の前半にはこれらの土地の一部は大地主のもとへ集約され、一部は個人所有のまま戦後に引き継がれていました。しかし、昭和20年(1945)12月から始まる「農地改革」によって、大きく変わりました。中でも第2次農地改革によって土地の一部は没収されたり、あるいは売却され、戦後の大野台1丁目〜3丁目、そして5丁目から8丁目は淵野辺新田の見付畑であった所、大野台4丁目は溝境新田の見付畑であった所です。多くが木曽村の農民たちの所有であったことも歴史的な事実でした。大野台に初めて定住して開墾が開始されたのが昭和16年(1941)のことでした。それから70年余り、この土地は大きく変わりました。

相模原市立大野台公民館

〒252-0331

相模原市南区大野台5-16-38

TEL 042-755-6000