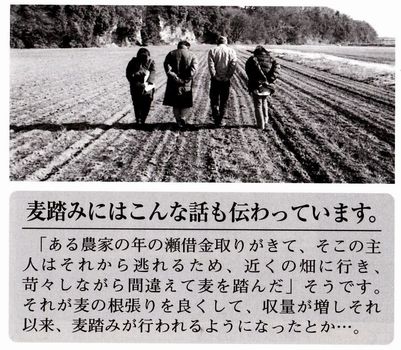

相模原は畑作中心だったので小麦の生産が多く、サツマ芋と同様に主力の農産物でした。食糧難時代にはこの小麦粉を利用して、色々な加工品を作りました。うどん、酒まんじゅうなどは今でも作られています。

当時の子どもたちのおやつの中で高級品だったのが焼きもちでした。小麦粉、重曹、砂糖、塩、卵等を入れて水を加えながら、とろとろになるまでよく混ぜます。それを囲炉裏(いろり)にかけた焙焙(*ほうろく)に油を少々敷いて流し入れます。小サジー杯程度のゴマを振りかけます。フタをして弱火で5分ほどしたら、反対にして更に5分焼きます。少し焦げ目が付けば出来上がりです。

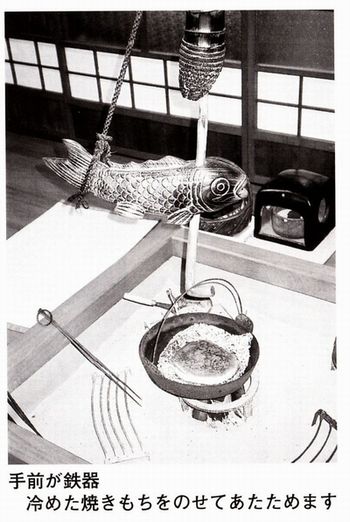

色や形は今のホットケーキに良く似ています。砂糖の無い時代はサッカリンや味噌等を入れました。家によって味に工夫をし、焼きもち作りの名人と言われたりしました。冷たくなった焼きもちは、囲炉裏の中の鉄器に乗せて焼いて食べました。表面がカリッとして香ばしくとてもおいしいものでした。

3月の三色餅のアラレと共に当時のおやつとして、今でも懐かしく思い出されます。

*おこじゅう・:田名や大沢地区などで使った言葉で、食間に食べたおやつのこと。主に3時ころのおやつ

*焙焙・:食品をいったり、むしやきをするのに使う鍋