| しろやま歴史めぐり 〜公民館報掲載コーナーのバックナンバーより〜 |

第1回〜第10回はこちらから

| 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 |

第19回〜第26回はこちらから

第26回〜第33回はこちらから

第33回〜第40回はこちらから

第41回〜はこちらから

| 第11回 |

| 津久井という地名が歴史の舞台に登場するのは意外におそく、戦国時代の初め永正七年(一五一〇)です。 「 なお、かたくりの里の近くにあった小松城主永井 (参考資料 『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

津久井の山々を望む(藤野町史) |

| 第12回 |

〜津久井城はいつ、誰が築城したのか〜

| 鎌倉時代の初め、三浦半島一帯に勢力をもっていた武士団[三浦党]三浦義行の長男 津久井城の頂上にある石碑「 しかし、三浦氏の系図には良胤という人物はいません。三浦半島には海水浴場の津久井浜海岸とか津久井浜高校があって、津久井という地名はありますが、鎌倉時代のこちら(相模原)の津久井との関係を示す資料がなく、よく分かりません。 また、二十数年来続けられている津久井城の発掘調査でも、鎌倉時代に関係する 次回は「筑井古城記」の文章を誰が書いたかについてお話します。 (参考資料 『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

|

| 第13回 |

〜石碑「筑井古城記」は誰の文章か〜

| 城山の頂上にある石碑「筑井古城記」には、石碑建設に関わった五人の名前が刻まれています ① 大学頭とは、幕府の学問所学長に相当する。「撰」は碑の原文を考え た人。 ② 幕府の老中首座松平定信。江戸時代の三大改革の一つ寛政の改革 を実行した人。 「題額」とは、碑文の主題。ここでは、「筑井古城記」と書いた人。 ③ 幕府祐筆(書き役・書記官)弟子の数三千人と言われた著名な国学者。 当代一の名筆家と言われた人。「書」は原文を書写した人。 ④ 根小屋村名主。津久井城のいわれが、人々から忘れられようとしている ので、記念碑として古城記を建設した人。 ⑤ 江戸時代を代表とする石刻家。当時の人が競って彼の石刻を求めたと 言われた 右のことから、碑文の原案作成者は林大学頭という事になるが、実はそ うではなかった…(以下次回へ) (参考資料 『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

|

| 第14回 |

〜石碑「

| 「古城記」の文章の本当の作者は、林大学頭の門下筆頭の 著名な人の文章を弟子が代わって書くということはよくあることです。 「古城記」に書かれている津久井郡の津久井という名称は、「鎌倉時代に源頼朝を助けて鎌倉幕府の創設に尽力した三浦半島名族三浦氏ののちに津久井氏がなり、そのうちの一人が、遠く甲斐の国境に近い現在の津久井湖のほとりに城を築いた。 津久井氏が築いた城なので津久井城その付近一帯を津久井と言った。」と書いたのは岡崎慊堂です。当時の学者は古い書物にあることに関連づけて今日的な検証をせず、これが真実とすることを常識として通用させていました。慊堂の深い学識に基づく想像力は「古城記」の中にさらに次々と発揮されていきます。 (参考資料 『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

|

| 第15回 |

〜石碑「

| 「筑井古城記」碑に刻まれた文章は七五一文字、前号で述べたように津久井の地名の由来をはじめ、城主内藤氏の系譜、城主の主君小田原北条氏の回顧などが刻まれています。 末尾に文化十三年(一八一六)十一月二十八日とあって撰文の書かれた(碑の文章)日付があります。碑の建立者は根小屋村(旧津久井町・現相模原市緑区)の名主島崎 時の流れは昔の出来事を忘れさせていきます。律直の父 子の律直は父の遺志を継いで実現したわけです。碑建立の文化年間は江戸時代で最も文化が高揚した時期で、江戸でも地方においても過去の歴史を調べ、後世に残そうとする文化活が盛んになった時代でした。 (参考資料 『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

松平定信像 |

第15回

| 第16回 |

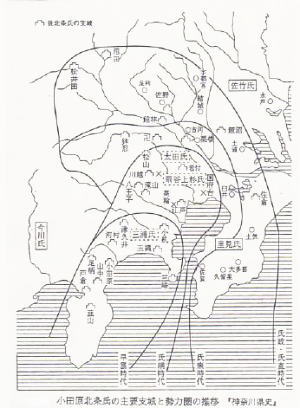

〜甲斐武田の進攻を防ぐ津久井城〜

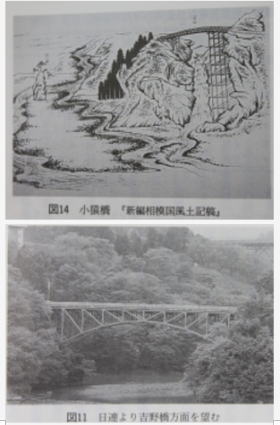

| 津久井城が地域の歴史上に注目されるようになったのは甲斐の武田氏が 関東に進出を始めたからです。 戦国時代の初め頃、 互いに争いを続け、武田を味方に引き入れようとします。 大永四年(1524)二月、一万八千の武田勢が、相模と甲斐の国境にある 度々 同じくこの年、大永四年十二月に津久井城主 大和入道の詳しいことは不明ですが関東に進出してきた小田原に本拠を持つ 北条早雲の家臣として津久井城主となった人物とされています。 小猿橋で武田勢と戦ったのは大和入道配下の津久井武士が主力だったのでしょう。 (参考資料 『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

|

| 第17回 |

〜青根村が襲われ 人がさらわれた〜

『 相模ノ 相模の青根郷(ごう)をちらしめされ候。足弱(あしよわ)を百人ばかり御取(おと)り候 |

一般の農民も戦いに巻き込まれてきます。 右の記録は、山梨県富士河口湖町勝山にある富士 伝わる記録で「勝山記」として知られてします。 これによると =女性・子供・老人)を取る(人を 現在の 人や物を奪い合ったのです。おそらく青根の人達は、さらわれたあと、 親や子供をお金や物を相手に渡して返してもらったのでしょう。 津久井城の侍たちは領域内の人の命や財産を守っていたのですが、 青根村のような境目の村は守り切れなかったこともあったのでしょう。 (参考資料『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

|

| 第18回 |

〜信玄関東に侵入 八王子滝山城を攻める〜

| 永禄十二年(一五六九)武田信玄は二万の兵を甲府に集結させ、 この戦いで「信玄強し」の恐怖心を関東に示したといわれています。 守りを堅めていた津久井の城兵は、 (参考資料『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

出典(神奈川県史通史編1 原始・古代・中世」 昭和56年3月神奈川県発行より |

| 第19回 |

〜

| 永禄十二年(一五六九)十月一日二万の大軍で小田原城を包囲した武田信玄は、 城下の町に放火し、城攻めの作戦をとります。しかし、城の守りを固めた北条勢に長期の作戦を取り止め、同月四日には小田原の囲みをといて撤退を始め、鎌倉方面にむかう態勢を見せます。上杉謙信が小田原攻めの後、鎌倉の鶴岡八幡宮に参拝した例にならった様にみせかけますが、北条勢の兵力分散の (参考資料『城山町史一資料編』) 城山地域史研究会 山口 清 |

城山公園展望広場から三増峠を望む 提供:県立津久井湖城山公園 |